外来担当医表

| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

特徴

鈴鹿中央総合病院 循環器内科のご紹介

私たち循環器内科では、院長を含む9名の循環器専門医がチーム体制で診療を行っており、心臓や血管に関わるさまざまな病気に対応しています。

高血圧や動脈硬化といった生活習慣病から、狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患、不整脈、弁膜症、心筋症、大動脈瘤、静脈血栓まで、幅広い循環器疾患の診療が可能です。24時間体制で救急対応も行っており、急な心臓のトラブルにも迅速に対応します。

虚血性心疾患への取り組み

心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患に対しては、外来での早期発見・診断を重視しています。心筋シンチグラフィーや心臓CT、心臓MRIなどの精密検査を行うことで、心疾患のリスクを早期に把握することが可能です。

治療においては、年間約1,000件に及ぶ心臓カテーテル検査・治療の実績があり、2024年には342件のステント治療やバルーン治療(POBA)を行いました。特に、動脈が石灰化して硬くなっている重症例には、特殊な機器を用いた切削治療や、衝撃波による血管内石灰化破砕術(IVL)といった最新の治療法も取り入れています。

開胸手術が必要なケースについては、他の高度専門医療機関と密接に連携をとって、患者さんに最適な治療をご提供しています。

不整脈の診断と治療

不整脈に対しても、専門的な検査と治療を行っています。症状が出たり、健康診断などで異常が見つかったりした場合には、電気生理学的検査(EPS)で詳しい原因を調べます。

徐脈性不整脈ペースメーカー挿入術も行っております。体内に入れるリード(電線)のない「リードレスペースメーカー」も選択可能です。頻脈性不整脈に対しては、カテーテルを使って異常な電気信号を出している部位を焼灼して治療を行うカテーテルアブレーションを積極的に行っております。これらの治療は身体への負担が少なく、再発防止にも効果的です。動悸やふらつき、意識が遠のくような症状がある方は、お早めにご相談ください。

教育・研修への取り組み

当科は日本循環器学会の研修指定施設として、将来の循環器専門医の育成にも力を入れています。三重大学の他、全国の有名施設と連携し、最先端の医療技術を学ぶ機会を設けています。学会発表や研究活動も積極的に行っており、日々医療の質の向上に努めています。

鈴鹿中央総合病院 循環器内科は、患者さんお一人おひとりの命と生活の質を守るため、「SUZUCHU ism」の精神のもと、診療・教育の両面で力強く取り組んでいます。心臓や血管に関して気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

代表的な疾患・治療

狭心症とは

狭心症は「虚血性心疾患」の一つで、心臓に血液が十分に届かなくなることで胸の痛みや圧迫感などの症状が出る病気です。心臓を取り巻く冠動脈という血管が狭くなることが主な原因です。

主な原因

冠動脈が動脈硬化で狭くなると、心臓に酸素や栄養が行き渡らなくなります。動脈硬化は以下のような生活習慣病が深く関係しています:

高血圧

糖尿病

脂質異常症(高脂血症)

肥満

喫煙

高尿酸血症

慢性腎臓病 など

これらは「メタボリック症候群」とも関連があり、予防や早期の対策がとても重要です。

症状

狭心症の代表的な症状は、胸の痛み・圧迫感・締め付けられるような感覚です。場合によっては左肩や腕、あご、首、歯ぐきなどに違和感を感じることもあります。

多くは5〜10分ほどで治まる発作的な症状です。階段を上る、早歩きなど、運動時に起こりやすいのが特徴です。

狭心症のタイプ

〇安定狭心症:運動やストレスなど一定の条件で症状が出ます。

〇不安定狭心症:安静時にも症状が現れ、心筋梗塞の前兆であることも。緊急の対応が必要です。

〇異型狭心症(冠れん縮性狭心症):動脈硬化ではなく、冠動脈が一時的にけいれんして血流が止まるタイプ。喫煙が引き金になることもあります。

診断方法

狭心症の診断は、複数の検査を組み合わせて行います。

- 血液検査・心臓超音波検査(心エコー)

- 心臓MRI検査

心臓MRIは、放射線を使わずに心臓の構造や血流、筋肉の状態を高精度で確認できる検査です。特に心筋のダメージや虚血の範囲を詳しく評価でき、安定型から不安定型まで幅広い狭心症の評価に有効です。 - 64列マルチスライスCT(MDCT)

心電図と同期させてCTを撮像することで非侵襲的で高精度な冠動脈評価が可能です。 - 心筋シンチグラフィー

ごく微量の放射性薬剤を注射し、心臓の筋肉(心筋)にどの程度血液が届いているかを画像で調べる検査です。安静時と運動(または薬剤による負荷)時の血流の違いを比較することで、心筋の血流不足(虚血)の有無や程度、部位を詳しく評価できます。

このほか入院による心臓カテーテル検査も行い、血管の狭窄度や部位を詳細に評価します。この検査では、手首や足の付け根の動脈から「カテーテル」と呼ばれる細い管を挿入し、冠動脈に造影剤を注入してX線で血管の状態を撮影します。これにより、

- 血管がどこでどの程度狭くなっているのか

- 血流がどの程度障害されているのか

- カテーテル治療や手術が必要かどうか

を正確に判断することができます。

検査は局所麻酔で行い、通常は1時間程度で終了します。必要に応じて、検査と同時に治療(経皮的冠動脈形成術)を行う場合もあります。

治療法

薬物療法

抗血小板薬(血液をさらさらに):バファリン、バイアスピリンなど 血管拡張薬:主に異型狭心症に有効 生活習慣病の治療薬:高血圧・糖尿病・脂質異常症などのコントロールが再発防止につながります

運動療法・食事療法

心疾患の患者さんでも、専門的な心臓リハビリを行うことで症状の改善や再発防止が可能です。無理のない範囲で、医師やリハビリスタッフと相談しながら始めましょう。 また、食事療法においては管理栄養士が患者さん一人ひとりの病状や生活習慣に合わせた栄養指導を行います。塩分や脂質の摂取量、食事のバランスを見直すことで、高血圧や脂質異常症の改善をサポートし、狭心症の再発リスクを低減します。

カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術)

狭窄した血管をバルーンで広げる治療です。ステント(金属の網)を留置して血流を確保したりします。

外科的手術(冠動脈バイパス手術)

カテーテル治療が適さない場合には、バイパス手術を選択します。胸を開き、詰まりかけた冠動脈の先に新たな血管をつなぐことで血流を再建します。

まとめ

狭心症は、早期の診断と治療、生活習慣の見直しによって進行を抑え、再発を防ぐことができる病気です。胸の痛みや違和感を感じた場合は、我慢せずすぐにご相談ください。

心筋梗塞とは

心筋梗塞は、心臓を養う血管(冠動脈)が突然完全に詰まり、心筋に血液が届かなくなることで一部が壊死してしまう緊急疾患です。

狭心症が「一時的な血流不足」であるのに対し、心筋梗塞は「完全な血流遮断」が起こるため、放置すれば命に関わります。

原因

主な原因は、動脈硬化を背景にした冠動脈の閉塞です。冠動脈の内側にコレステロールなどが蓄積(プラーク形成)し、動脈硬化が進行していた部分に急激に血栓(血のかたまり)ができて完全に詰まるタイプです。

心筋梗塞の80~90%以上がこのタイプで、以下のような生活習慣病が関係しています。

症状

典型的な症状は以下のとおりです:

激しい胸の痛み(圧迫感・締め付け感)

30分以上続く胸部不快感

冷や汗、吐き気、呼吸困難、背部痛

左肩・腕・あご・歯への放散痛

高齢者や糖尿病患者では「痛みのない心筋梗塞(無痛性)」もあります

痛みがいつもと違う、長く続く場合は直ちに救急車を要請してください。

診断

診断には迅速な判断が重要です。以下の検査を組み合わせて診断します。- 心電図(ECG)

最も基本となる検査

典型的な波形(ST上昇など)が出れば即座に診断可能

ただし、早期や一部の部位では異常が出にくい場合もあります - 血液検査(心筋マーカー)

心筋細胞が壊れると出る「トロポニン」や「CPK」の上昇を確認 - 心エコー検査(心臓超音波)

心臓の動きの異常から、血流障害の部位を推定 - 心臓カテーテル検査(冠動脈造影)

→ 確実な診断と治療を同時に行える重要な検査です。

心臓カテーテル検査と治療(経皮的冠動脈形成術)

手首または足の付け根から細いカテーテルを冠動脈へ挿入し、造影剤を用いて詰まった血管を可視化します。診断後すぐに治療へ移行します。

治療の流れ:

1.ワイヤーで閉塞部位を貫通

2.バルーンで血管を拡張

3.ステント(金属の網)を留置し、再閉塞を予防

状態が不安定な場合には以下の補助処置を行います:

・一時的ペースメーカーの挿入

・大動脈バルーンパンピング(IABP)

・経皮的心肺補助(PCPS)

▶ 当院では、24時間365日体制で心筋梗塞のカテーテル治療に対応しています。

薬物療法

カテーテル治療前後に以下の薬剤を使用します:- 抗血小板薬

- 血栓溶解薬(場合により):脳出血などのリスクもあるため、カテーテル治療が可能な当院では原則使用しません

- 心臓保護薬:β遮断薬、ACE阻害薬など

心臓リハビリ・生活習慣の改善

入院中:

ICUで2~3日管理し回復に応じて早期から心臓リハビリを開始(歩行訓練・階段昇降・エルゴメーターなど)

退院前:

栄養士による食事指導

運動・禁煙・減塩・適正体重維持などの生活指導

継続的な内服と外来フォロー

外科的手術(冠動脈バイパス手術)

カテーテル治療が適さない場合には、緊急冠動脈バイパス手術を行うことがあります。IABPやPCPSで全身状態を安定させた上で手術を行います。

ただし緊急手術は準備に時間がかかるため、初期治療はカテーテルが第一選択です。

心不全とは

「心不全」は、心臓が全身に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態を指します。

これは「病気の名前」ではなく、さまざまな心臓病が原因で起こる“状態”の総称です。

心不全では、以下の2つの問題が主に起こります:

• 前方不全:

→ 心臓から各臓器へ送る血液が不足し、腎機能低下(腎不全)や脳への血流不足(意識障害、集中力低下など)が生じます。

• 後方不全:

→ 血液が心臓に戻りきらずに肺や全身に滞ることで、肺うっ血による呼吸困難、下肢のむくみ(浮腫)、体重増加などが現れます。

また、心不全には以下の2つのタイプがあります:

• 急性心不全:急激に悪化し、命に関わることがある

• 慢性心不全:時間をかけて徐々に進行し、繰り返し再発することが多い

主な原因

心不全の原因は多岐にわたります。以下のような疾患や状態が心臓の働きを損ない、心不全を引き起こします:- 心筋梗塞・狭心症(冠動脈疾患)

- 心臓弁膜症(弁の逆流や狭窄)

- 心筋症(心筋が弱くなる病気:拡張型、肥大型など)

- 高血圧症

- 不整脈(心房細動など)

- 先天性心疾患

- 甲状腺機能異常、重度の貧血、ビタミンB1欠乏(脚気心)などの全身疾患

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠中に繰り返し呼吸が止まることで低酸素状態が続き、心臓に大きな負担をかけることが知られており、近年では心不全の重要な原因のひとつとされています。

当院では、簡易検査で睡眠時無呼吸が疑われた方などを対象に、入院による精密検査(睡眠ポリソムノグラフィー)を実施し、早期診断・治療につなげています。

心不全はこれら複数の因子が重なって発症・悪化することが多いため、原因の特定と総合的な管理が非常に重要です。

症状

心不全の症状は進行度やタイプにより異なりますが、代表的なものには以下があります:- 息切れ(特に横になると苦しくなる)

- 疲れやすい、倦怠感

- 足のむくみ(浮腫)

- 急激な体重増加(むくみによる)

- 動悸

- 夜間頻尿

慢性心不全では、症状が徐々に進行するため「年齢のせい」や「体力の衰え」と見過ごされることも少なくありません。

息切れやむくみが続く場合は、早めに循環器の専門医を受診してください。

治療

心不全治療の基本は、原因となる病気の治療に加えて、「心臓の負担を軽くする」「症状を和らげる」「再発を防ぐ」ことです。- 薬物療法

- 利尿薬:体内の余分な水分を排出し、むくみや息切れを改善

- ACE阻害薬/ARB:血圧を下げ心臓の負担を軽減

- β遮断薬:心臓のリズムを整え、心筋の酸素消費を減らす

- MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬):心臓のリモデリング(構造悪化)を抑える

- SGLT2阻害薬(糖尿病薬として開発されたが、心不全にも効果):最近の注目治療薬です

- デバイス治療(機器を用いた治療)

重症の心不全や不整脈がある場合には、以下のような植込み型デバイスを用いる治療が検討されます:- 植込み型除細動器(ICD):致死性の不整脈を感知し、自動で電気ショックを与えて心臓を守る

- 心臓再同期療法(CRT):心室の動きのずれを電気刺激で整え、ポンプ機能を改善する

- 両方の機能を併せ持つCRT-Dもあります

- 心臓リハビリテーション・生活指導

- 運動療法(医師の指導下での軽い有酸素運動)

- 食事指導(減塩、適切なカロリー制限)

- 体重管理、禁煙、禁酒指導

当院では専門の心臓リハビリチームが、入院中から退院後まで継続的なサポートを提供しています。

予後について

心不全は、がんに匹敵するレベルの慢性進行性疾患であり、適切な治療を行わなければ、繰り返し悪化を繰り返しながら命に関わる状態へ進行していきます。

現在では、薬物治療・デバイス治療・リハビリを含めた包括的治療により、症状の改善や再入院率の低下、長期予後の改善が可能になってきました。

最後に

心不全は、早期発見・早期治療、そして継続的な管理が何よりも大切です。

当院では、循環器専門医による診察に加え、心不全看護認定看護師、理学療法士、管理栄養士など多職種によるサポート体制を整えています。

心不全が疑われる方、診断されて不安な方は、ぜひご相談ください。

心房細動・心房粗動とは

心房細動(AF)と心房粗動(AFL)は、いずれも心房という心臓の上部が異常なリズムで動く不整脈です。これにより心室(全身に血液を送る部屋)へ伝わる電気刺激が不規則・あるいは過剰となり、脈が異常に速く、時に不規則になります(頻脈性不整脈)。

心房細動(Atrial Fibrillation)

心房が無秩序に興奮し、小刻みに震えるように動く不整脈で、最も多い持続性不整脈です。

心房内に複数の微小なリエントリー回路や異常興奮点が存在していると考えられており、発作性・持続性・永続性などのタイプがあります。

近年、発症のきっかけとなる電気刺激の多くが肺静脈から出ることが明らかとなっており、この知見をもとにした治療(後述)も発展しています。

心房粗動(Atrial Flutter)

心房が1分間に約300回という非常に速いスピードで規則正しく興奮している状態です。

主に右心房内をぐるぐると回る異常な電気信号(マクロリエントリー)が原因であり、多くは心房性期外収縮という刺激をきっかけに発症します。

- 通常型粗動:電気刺激が反時計回りに回るパターン(最も一般的)

- 非通常型粗動:時計回りに回るパターンや特殊な部位でのリエントリー

症状

- 動悸(脈が速く、心臓がドキドキする)

- 息切れ、疲労感、胸の違和感

- 脈が不規則な場合も多く、心房細動では自覚しにくいケースもあります

- 症状がなく、健診の心電図で偶然見つかることもあります

危険性:脳梗塞のリスク

心房が正常に収縮せず震えている状態では、血液がよどみやすく血栓が形成されやすくなります。

その血栓が血流に乗って脳へ到達すると、脳梗塞を引き起こします。

心房細動の患者さんは、脳梗塞のリスクが約5倍以上ともいわれており、脳卒中予防のための治療が非常に重要です。

検査・診断

- 12誘導心電図:持続している不整脈の診断

- ホルター心電図(24時間心電図):発作性の診断に有効

- 心エコー検査(経胸壁・経食道):心臓機能や血栓の有無の確認

治療方針

薬物療法

- β遮断薬 / Ca拮抗薬:脈をゆるやかに保つ(レートコントロール)

- 抗不整脈薬:不整脈の発作を抑える(リズムコントロール)

※副作用に注意が必要 - 抗凝固薬(血栓予防)

- 従来のワルファリンに加え、現在は定期採血の不要なDOAC(直接経口抗凝固薬)も広く使われています

- 脳梗塞リスクはCHADS₂またはCHA₂DS₂-VAScスコアなどで評価し、必要性を判断します

カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)

電気刺激の異常な経路を高周波で焼灼して遮断する治療です。

心房粗動の場合:- 右心房内の回路(マクロリエントリー)を切断

- 治癒率90%以上、第一選択治療とされています

- 多くの場合、治療後は薬の内服が不要となります

- 肺静脈隔離(PVI):発作のきっかけとなる肺静脈からの刺激を遮断

- 治療成績:発作性心房細動で60〜80%に有効

- 薬との併用や再アブレーションが必要な場合もあります

- 慢性心房細動では、成功率はやや低下します

おわりに

心房細動・心房粗動は、放置すると命に関わる合併症(脳梗塞、心不全)を引き起こす可能性がある不整脈です。

しかし、近年の治療の進歩によりコントロール可能な病気になっています。

当院では、循環器専門医による診察・精密検査・治療(カテーテルアブレーション含む)を行っており、患者さんお一人おひとりに最適な治療方針を提案いたします。

不整脈を指摘された方、動悸や息切れを感じる方、脳梗塞予防について心配のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

下肢閉塞性動脈硬化症とは

下肢閉塞性動脈硬化症(PAD:Peripheral Artery Disease)は、足の血管(動脈)が動脈硬化によって狭くなったり、詰まったりすることで、十分な血流が足に届かなくなる病気です。

初期には症状がないこともありますが、進行すると歩行中の足の痛みやしびれ、最終的には足先の潰瘍や壊死を引き起こすこともあります。

PADは、単なる足の病気ではなく、心筋梗塞や脳卒中と同じ動脈硬化性疾患の一種であり、全身の血管疾患のサインでもあります。

主な症状

- 歩行中にふくらはぎや太ももが痛くなる(間欠性跛行)

- 安静時にも足が痛む

- 足の冷感、しびれ、色調の変化

- 足の傷が治りにくい

- 皮膚の潰瘍や壊死(重症例)

主な原因

- 動脈硬化(加齢・高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙が主な危険因子)

- 心筋梗塞や脳梗塞の既往歴

- 慢性腎臓病や透析中の方

- 長期の喫煙歴

PADは、これらの危険因子が複合的に作用して発症・進行します。狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患を合併していることも多く、全身管理が必要です。

診断方法

下肢閉塞性動脈硬化症の診断には、以下のような検査を組み合わせて行います。- ABI(足関節上腕血圧比)検査

血圧の測定だけで動脈の狭窄を推定できる簡便なスクリーニング検査です。 - 血管超音波検査(エコー)

下肢の動脈の狭窄や血流の状態を詳細に確認します。 - 造影CT検査(下肢CTアンギオ)

造影剤を用いて下肢の血管を3D画像として可視化します。 - MRI検査(下肢MRA)

造影剤を使用しなくても血管の走行や狭窄の有無を評価できる非侵襲的な検査で、造影剤の使用が難しい方にも安全に実施できます。 - 血管造影検査

入院下で行うこともあり、治療を兼ねて実施されることもあります。

治療法

- 薬物療法

- 抗血小板薬(血液をさらさらにする薬)

- 高血圧、糖尿病、脂質異常症の治療薬

- 血管拡張薬、血流改善薬(シロスタゾールなど)

- 運動療法・生活習慣の改善

- 医師やリハビリスタッフの指導のもと、間欠性跛行に対する運動療法を行います。

- 禁煙、食事改善、体重管理など、動脈硬化の進行を防ぐ生活指導を行います。

- 管理栄養士による食事指導も併用し、患者さんに合わせたサポートを提供します。

- 血管内治療(カテーテル治療)

- 狭窄または閉塞した血管にカテーテルを挿入し、バルーンやステントを用いて血流を回復させます。

- 当院では、血管内ステントグラフト「バイアバーン(Viabahn)」の使用に関する施設認定を取得しており、より複雑な病変にも対応可能です。

- 体への負担が比較的少なく、入院期間も短めな治療法です。

- 外科的治療(バイパス手術)

- 重症例では、狭くなった血管を迂回する血管バイパス手術が必要になることもあります。

- 全身状態や病変の範囲に応じて、最適な治療法を選択します。

最後に

下肢閉塞性動脈硬化症は、「歩けなくなる」だけでなく、命に関わる全身の動脈硬化の一部として捉える必要があります。

早期発見と適切な治療により、進行を抑え、生活の質を保つことが可能です。

歩行中の足の痛みや冷えを感じる方、糖尿病や動脈硬化のリスクがある方は、早めの受診をおすすめします。

医師紹介

循環器疾患を中心に医療に取り組んでおります。

|

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など医学博士 |

内科疾患全般と循環器疾患の診断と治療、特に入院の上、検査と治療の必要性を外来で説明しています。 |

|

経歴

三重県立大学 内科一般 循環器内科 専門医など臨床研修指導医 |

「循環器内科全般を幅広く診療しており、特に肺塞栓症・深部静脈血栓症・肺高血圧症を専門としています。些細な症状でも、気になることがあればお気軽にご相談ください。 |

|

経歴

三重大学 内科 循環器内科 専門医など日本内科学会専門医 |

循環器一般、特に急性、慢性心不全などの治療に取組んでいます。 |

|

経歴

聖マリアンナ医科大学 循環器内科 専門医など日本循環器学会認定循環器専門医 |

循環器診療一般、内科疾患の治療に取組んでいます。 |

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など日本循環器学会 循環器専門医 |

よりよい医療を提供できるよう日々努力します。 |

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など日本内科学会認定 |

宜しくお願い致します。 |

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など日本専門医機構認定内科専門医 |

皆さまのお役に立てるよう精進してまいります。 |

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など

|

よろしくお願いいたします。 |

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など

|

よろしくお願いいたします。 |

|

経歴

三重大学 専門医など

|

よろしくお願いいたします。 |

|

経歴

三重大学 専門医など

|

|

|

経歴

三重大学 循環器内科 専門医など日本内科学会認定医 |

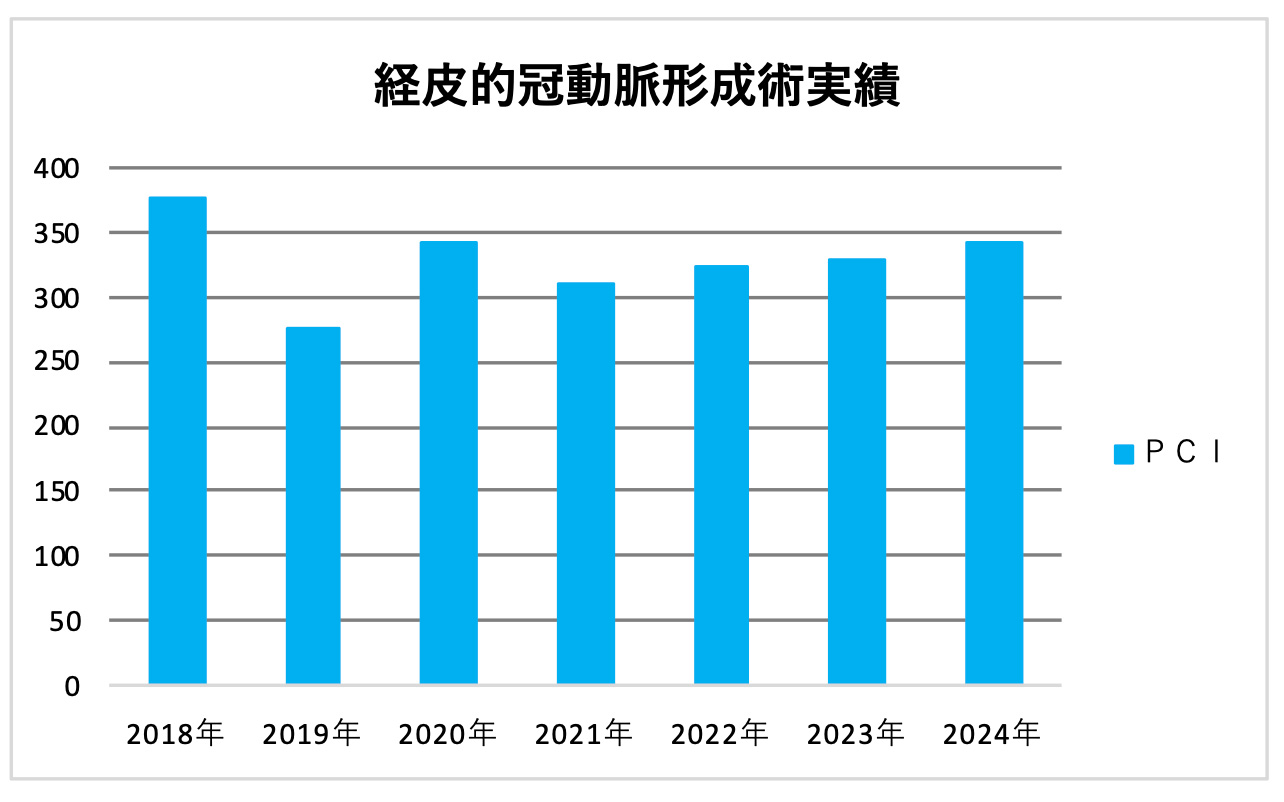

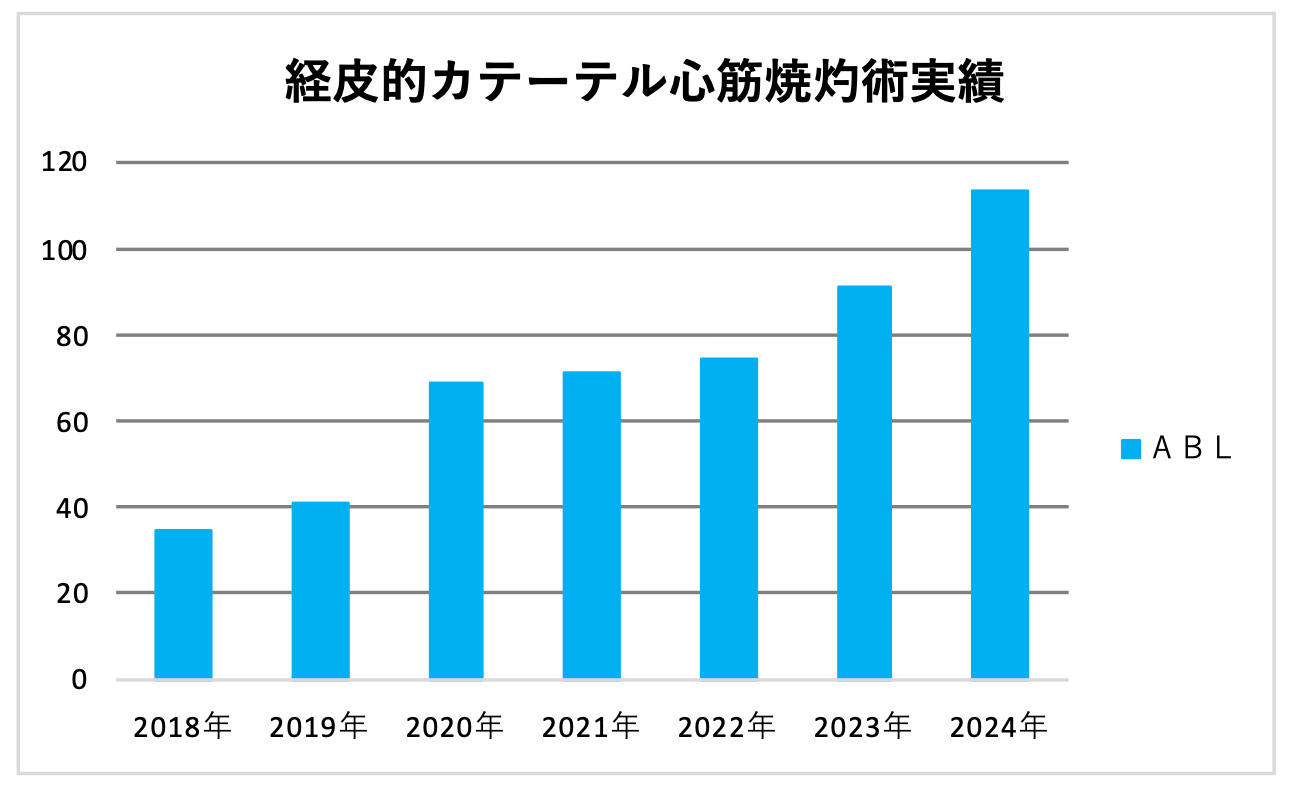

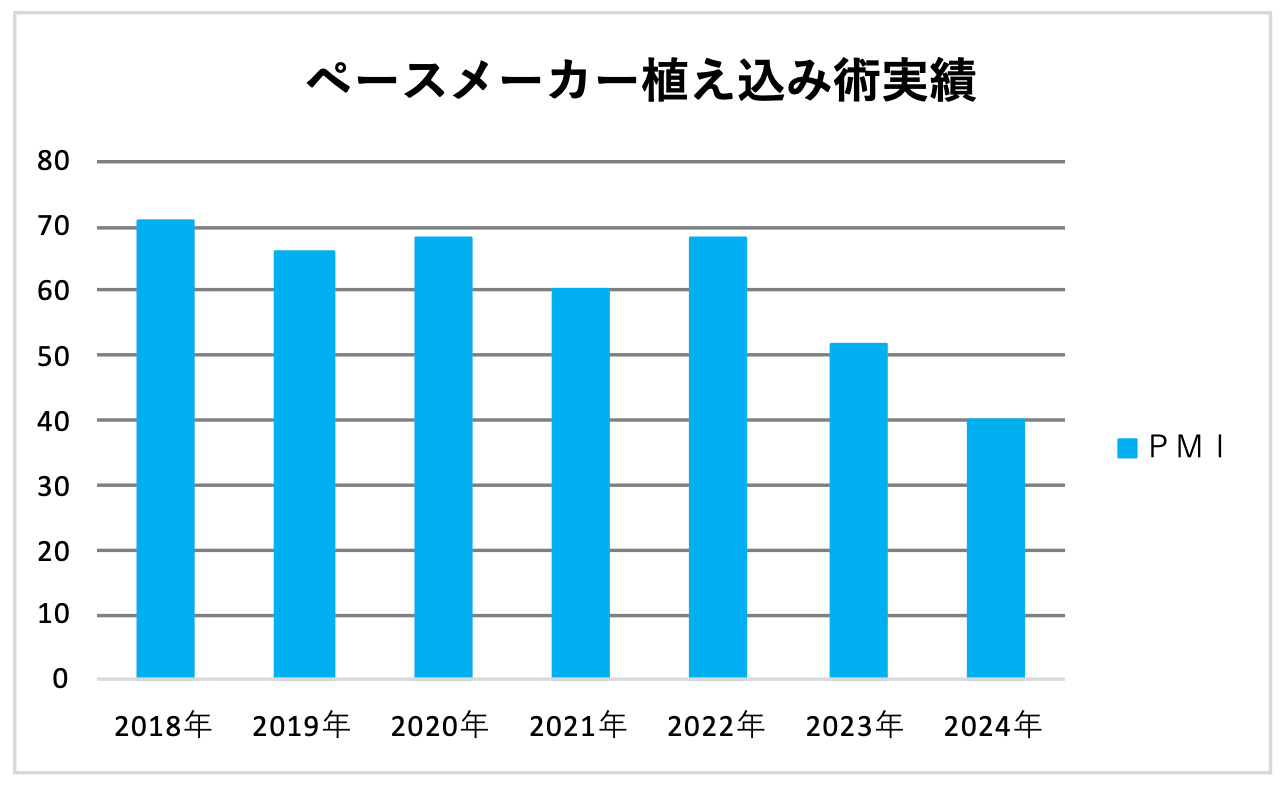

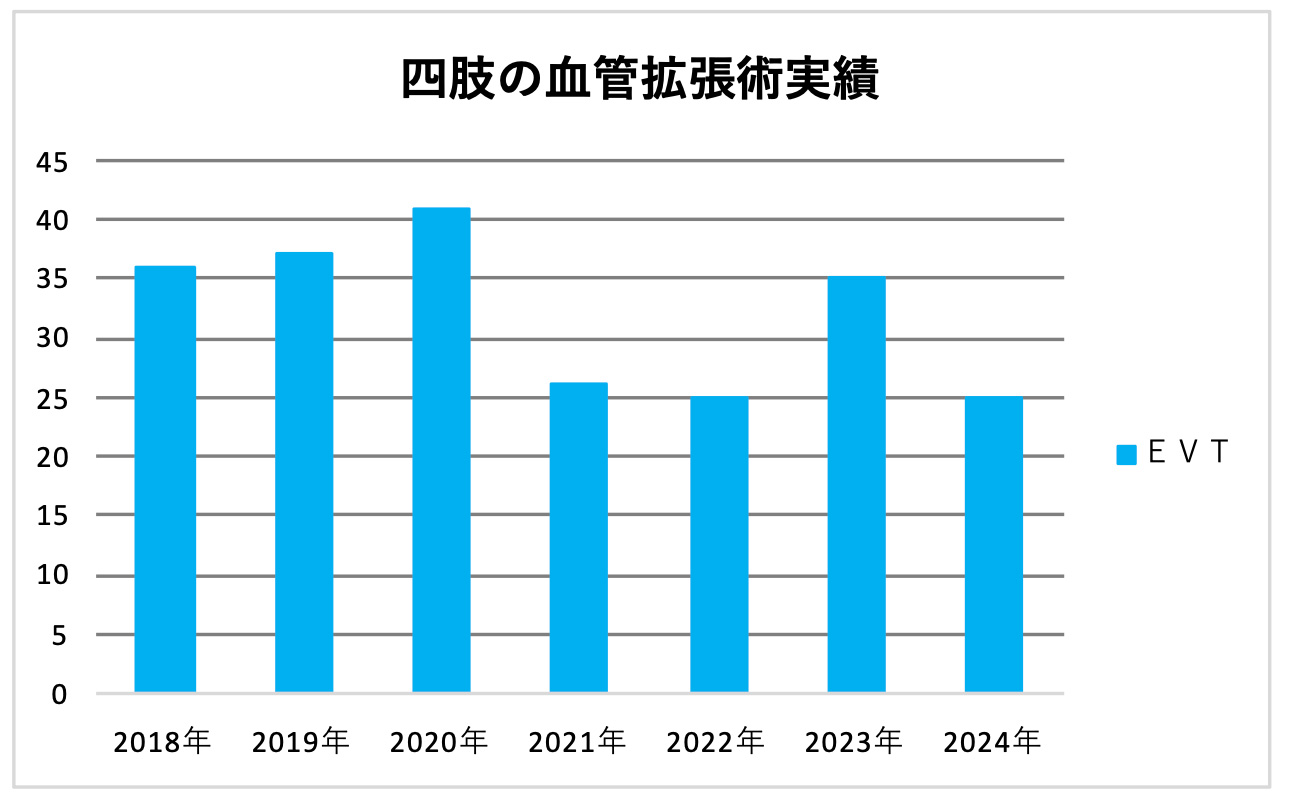

診療実績

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PCI (経皮的冠動脈形成術) |

376 | 276 | 341 | 311 | 324 | 329 | 342 |

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| ABL (経皮的カテーテル心筋焼灼術) |

35 | 41 | 69 | 71 | 74 | 91 | 113 |

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| PMI (ペースメーカー植え込み術) |

71 | 66 | 68 | 60 | 68 | 52 | 40 |

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| EVT (四肢の血管拡張術) |

36 | 37 | 41 | 26 | 25 | 35 | 25 |