外来担当医表

| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

特徴

外来

成人例全消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、直腸、肛門)の良悪性疾患全域、肝胆膵領域の良悪性疾患全域、乳腺疾患、ヘルニア、一部の皮膚疾患、外傷などを網羅的に対象として治療に当たっています。

胸腔鏡の適応となるような食道病変や肛門機能を温存するような超低位直腸病変は三重大学消化管外科などへ、過大侵襲を伴う手術や肝移植を必要とする肝胆膵病変は三重大学肝胆膵外科などへ、整容性を重視した治療を要する乳腺疾患は三重大学乳腺外科などへ、また6歳以下の小児(鼠経ヘルニアと外傷は除く)は三重病院などへ、それぞれ連携を密にとって紹介も行っています。

当科では、”患者さんに対しての安全と満足感を最優先”を臨床では最も重要と考え実践しています。現在の日本における標準的治療(手術)を確実、安全に遅滞なく遂行できる(ガイドラインを遵守)ことを最重要と考え、日々技術的にも研鑽を積んでいます。

近年、外科治療はより安全で低侵襲性である術式に移行してきており、各領域ガイドラインに沿った適応を遵守しながら、当科でも腹腔鏡手術症例数が増加しています。その確実、安全な施行のため、早くから3Dモニターや最近では4Kモニターなども導入し、機器のアップデートも継続中です。ロボット支援手術に関しても令和8年度には導入予定であり、現在準備段階に入っています。

また外科手術のみに拘ることなく、インターベンション(血管内)治療や術前術後化学療法(抗がん剤治療)を併施するハイブリッド治療や、消化管内視鏡との合同手術にも重点を置いています。積極的に他科とも連携して、シームレスで継続的な治療を提供できるよう心がけています。

当科への入院の目的の多くが”侵襲を伴う外科的手術”であることから、術後合併症を最小にし、最短の入院期間での確実、安全な治療終了を目指して様々な取り組みも行っています。

入院決定時には、多くの疾患でPFM(Patient Flow Management)の流れで対応しています。PFMとは主に外来から入院にかけての一貫した患者さんに対する支援のことを指します。入院予定の患者さんについてあらゆる情報をあらかじめ把握し、遅滞なく治療に移れるよう専門の病院内セクションを設けています。入院後も、外科医のみならず看護師、薬剤師、栄養科やリハビリテーションはじめ、多職種連携による総合的な治療の提供を行っています。

代表的な疾患・治療(良性)

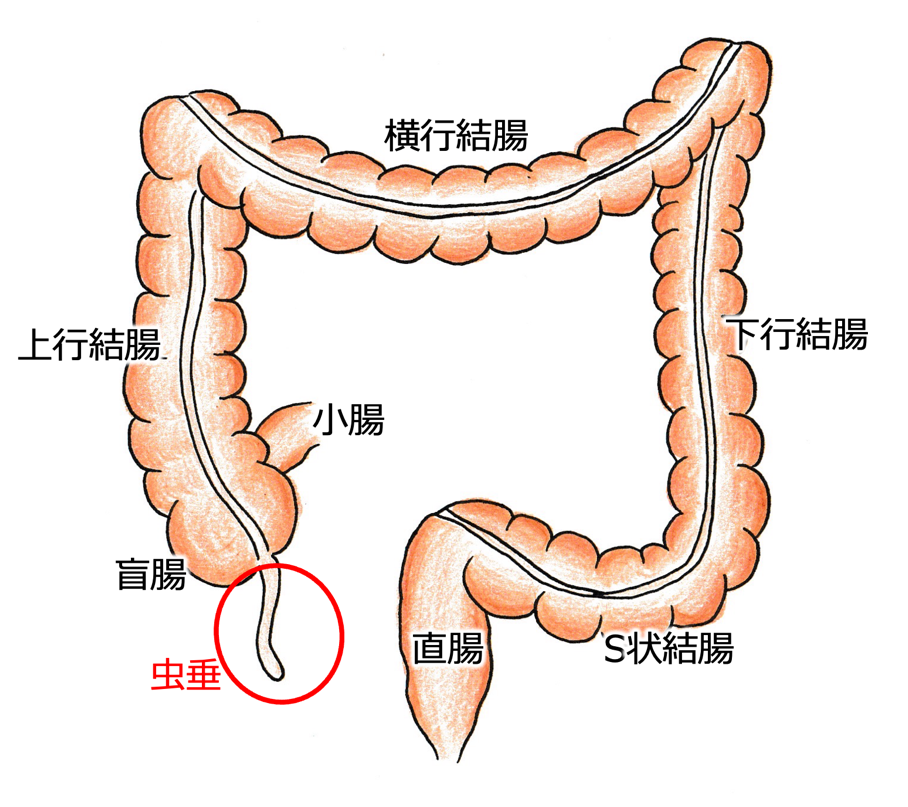

虫垂炎とは

一般に「盲腸(炎)」と呼ばれることもありますが、盲腸は虫垂がつながっている大腸の部分の呼び名であり、この病気の場所は虫垂ですので「急性虫垂炎」というのが正しい病名です。

小腸と大腸の境が 右下腹部にありますが、この境目近くの大腸(盲腸)から出ている部分が虫垂と呼ばれています。人間では虫垂は退化しており、ほとんど何の働きもしていないとされています。正常の虫垂は、太さは 4~5mm、長さは 5~8cm 程度です(赤ちゃんの小指程度の大きさ)。

この虫垂に何らかの原因で炎症がおこり、化膿した状態が急性虫垂炎です。急性虫垂炎の原因はわかっていませんが、異物や固まった便が細い虫垂の内腔に詰まることで生じることもあるとされています。

|

虫垂炎の症状

まず臍の周りやみぞおちのあたりが痛くなり、時間とともに右下腹部に痛みが移動する例が多く、炎症がすすんで周囲に波及すると下腹部全体が痛くなります。 熱は37℃~8℃程度が多くみられます。

虫垂炎の診断

急性虫垂炎の診断は、触診、血液検査、腹部CT検査、超音波検査などが行われます。

しかし、虫垂炎に特有の症状や検査所見はないので、正確な診断は困難です。典型的な症状としては、右下腹部を押さえたときに痛みを感じます。炎症が周囲の腹膜に及ぶと、腹部をおさえたときに腹筋が固くなる「筋性防御」や、腹部をおさえた後に手を離すと痛みが生じる「反跳痛」と呼ばれる痛みを感じるようになります。 これを「腹膜刺激症状」といい、腹膜炎を起こしていると判断します。

血液検査では虫垂炎の特有の症状はありませんが、発症からしばらくすると 白血球数が増加してきます。また、さらに時間が経過すると CRP という炎症の程度を表す数値が上昇してきます。

腹部 CT 検査では、肥大した虫垂を認めたり、虫垂の周囲に炎症があることで虫垂炎と診断されます。虫垂がやぶれることにより、膿瘍を形成していることもあります。

虫垂炎診断は腹部所見、血液検査、CT検査を総合して判断しますが、問題点はこれらの諸検査によっても診断を確定することは難しいといわれています。お年寄りの方が時々盲腸の手術をされた話をされるときに「手遅れになって大きな手術となって、傷が化膿して病院に数か月入院した」とお腹の汚い傷を見せながらお話を聞いた方がいるかもしれません。それくらい診断が難しく治療が遅れると面倒になる病気と言われています。

治療

炎症の軽い虫垂炎の場合には、抗生物質の投与により治療する事ができることもあります。

しかし、ある程度進んだ虫垂炎は薬で治すことが難しく、外科的に虫垂を切除する必要があります。薬で治療できるか手術が必要かは、検査所見と患者さんのご希望を伺い総合的に判断します。

また、時間が経って急性虫垂炎が進行すると、炎症が周囲の組織や臓器に波及した結果、次第に手術が難しくなる傾向にあります。特に穿孔(虫垂に穴があく)にまで至ると腫瘍形成性虫垂炎や腹腔内膿瘍という重篤な合併症が出現します。

急性虫垂炎の手術に関して最も問題なのは、最終的にはおなかの中をみないと、本当に急性虫垂炎かどうかの診断がつかない点です。いろいろな検査を行っても、手術前に正しく診断できる確率は 8 割程度といわれており、急性虫垂炎という診断で手術を行って、最終的には別の病気であったということは決して少なくありません。このため、手術時の所見で虫垂に異常がない時には虫垂を切除しないこともあります。また、大腸憩室炎は虫垂とほぼ同じ部位で起こる事があり、この場合に虫垂炎か憩室炎かを術前に正しく診断する事はきわめて困難です。以上の点をご理解いただきたいと思います。

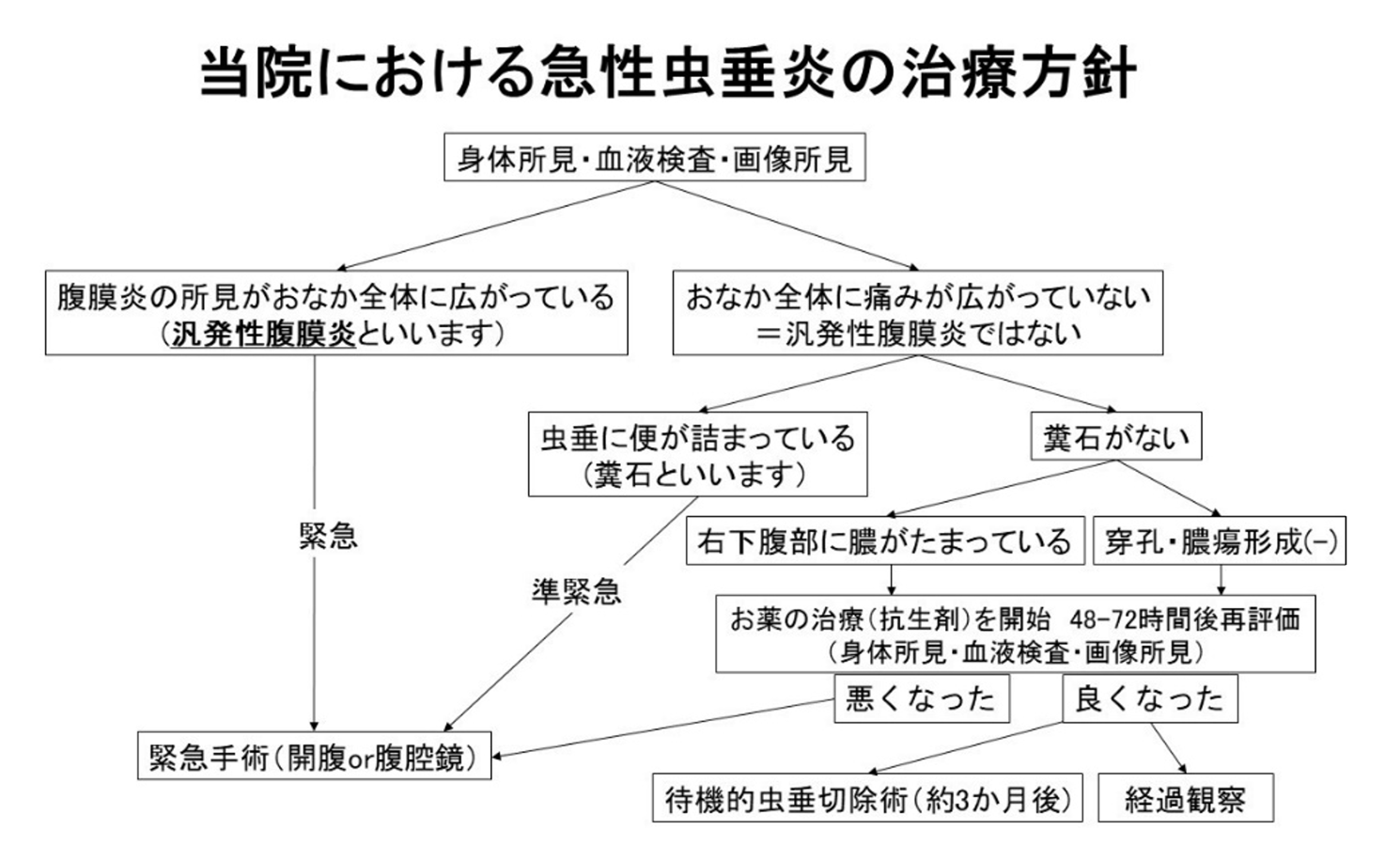

以下に具体的な当科での急性虫垂炎の治療方針について説明します。

とても煩雑な図で分かりにくいと思いますが、要点を説明します。

まず、外科紹介となり、診察させていただいた後に緊急手術をすべきか保存的治療(薬での治療)をするかを判断します。

緊急手術(今すぐ、もしくは明日にでも手術)が必要な状態

- 汎発性腹膜炎の状態=お腹全体が痛いとき

- 虫垂に糞石(便の固まった石)がはまり込んでいる虫垂炎=保存的に治らず破れて汎発性腹膜炎となる可能性が高いため。

保存的治療(抗生剤治療)を開始する場合とその方法

- 軽度の虫垂炎の場合とその他の病気(大腸憩室炎、回盲部炎、腸間膜リンパ節炎など)の場合、絶食(水分は可能です)、抗生剤投与を行い、症状が軽快すれば食事を再開して問題なければ退院となります。再燃の可能性はありますが、虫垂切除を行うかどうかは相談して決めます。

- ・ 膿瘍・腫瘤を形成した虫垂炎は、緊急手術を行うと手術時間が長くなり(平均2時間)、大きな手術(腸切除)や手術合併症が多い(約20%)結果となり、結果として入院期間が長くなる傾向にあります(平均入院期間10日)。このような虫垂炎の場合、まずは絶食・抗生剤治療により約90%が数日で症状が改善するため、一旦退院していただき、3か月後をめどに手術を行うことで虫垂切除で済む場合がほとんどです。手術時間も短く(約45分)、合併症も少なく(現在0%)、手術入院期間も平均2.9日で済むようになりました。このため、当院では膿瘍・腫瘤を形成した急性虫垂炎に対してはまずは保存的に治療を行い、3か月後の都合の良いときに3日入院で手術を行う待機的虫垂切除術を行うこととしています。

しかし、これまで1%の患者さんに、保存的治療で症状が悪くなり緊急手術となったこともあります。時間がたてば経つほど手術合併症が多くなりますので、治療を開始してから2日もしくは3日目に症状・検査結果を再度行い、緊急手術へと変更する場合も少ないですがあります。

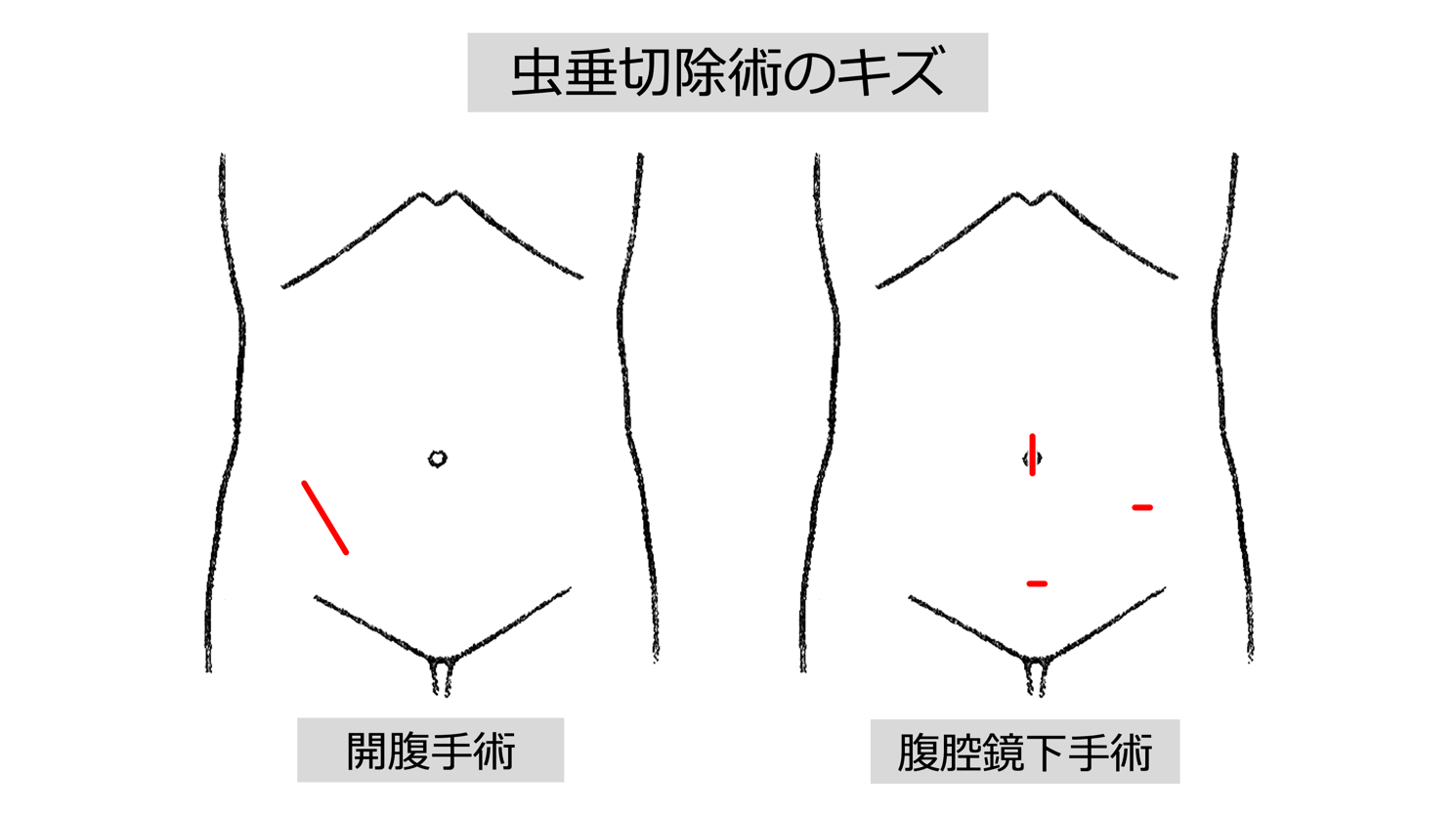

手術方法

急性虫垂炎の手術は、下図のように下腹部を斜めに約 5 ~10cm切って行う手術 (開腹術)が一般的でしたが、最近は腹腔鏡を用いた手術を行うことのほうがむしろ多くなってきました。腹腔鏡の手術は、全身麻酔をかけた上で腹部に 3~4 箇所の 5mm から 12mm の穴をあけ、そこから内視鏡と手術用の器具を挿入し、テレビモニターを見ながら行う手術です(腹腔鏡下虫垂切除術)。また、最近では腹腔鏡下手術においてもより手術による生体への影響を減らすことを目的に、臍に開けた一個の穴から手術を行う単孔式腹腔鏡下手術が様々な疾患に導入されています。急性虫垂炎に対しても単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を導入する施設が増えてきており、当院でも適応があり希望される患者さんには単孔式腹腔鏡下手術を行っています。

手術の合併症

-

出血:急性虫垂炎の手術で大量に出血し、輸血が必要になる場合は非常に稀です。しかし、出血が絶対無いとは言えず、その場合には輸血が必要になることがあります。まれに、術中の出血の多少にかかわらず、術後にお腹の中で出血が起こることがあります。この場合、止血のための再手術を行う可能性があります。

- 腹腔内膿瘍:すでに虫垂に穴が開き腹膜炎という状態になっている場合には、術中にお腹の中を生理食塩水で洗浄することと、汚れた液体がお腹の中にたまったままにならないように液体のたまりそうな部分に術中にチューブ(ドレーン)を入れておきます。このような処置で多くの場合は治っていきますが、汚れがひどいときや広範囲に広がっているときにはドレーンを入れておいた以外の部分に汚れがたまり、膿の溜まりとなって術後に発熱などの原因になることがあります。これを腹腔内膿瘍と言い、術後にレントゲンを用いてドレーンの位置を変更したり、ときには再手術でドレーンを入れ直したりする場合もあります。

- 創感染:急性虫垂炎の手術は、すでにおなかの中が細菌で汚染されており、お腹の傷が化膿する事がまれではありません。特に穿孔し腹膜炎を併発している場合、化膿する確率が高くなります。お腹の傷の化膿(創感染といいます)は術後すぐにわかることもありますが、一見きれいそうな傷が1週間くらいしてから赤くなって膿が出て来ることもあります。

- 縫合不全:非常に稀ですが、虫垂の切って閉じた断端や腸と腸のつなぎ目がうまくつかず、そこから腸液がもれる事があります。この場合は再手術が必要になることがあります。

- 腸閉塞:手術後、癒着により腸閉塞が起きる可能性があります。とくに腹膜炎をおこしている虫垂炎の場合に起きる確率がやや高くなります。

予想される入院期間は緊急手術の場合、手術後 2~4 日、保存的治療の場合は治療開始後2~4 日です。しかし術後合併症が発生した場合や、保存的治療の効果が不十分でドレナージ等が必要となった場合はそれぞれに応じた処置が必要になりますので、入院期間が延長します。

退院後の経過

虫垂切除術を受けられた方:退院後は1~2 週間目に一度外来を受診していただきます。

特に問題なければその後定期的な外来受診は不要です。

保存的治療を受けられた方:退院後は1~2 週間目に一度外来を受診していただきます。3か月後の待機的虫垂切除を予定される方は、手術前の検査(全身検査及び大腸検査)の予約を立てていきます。

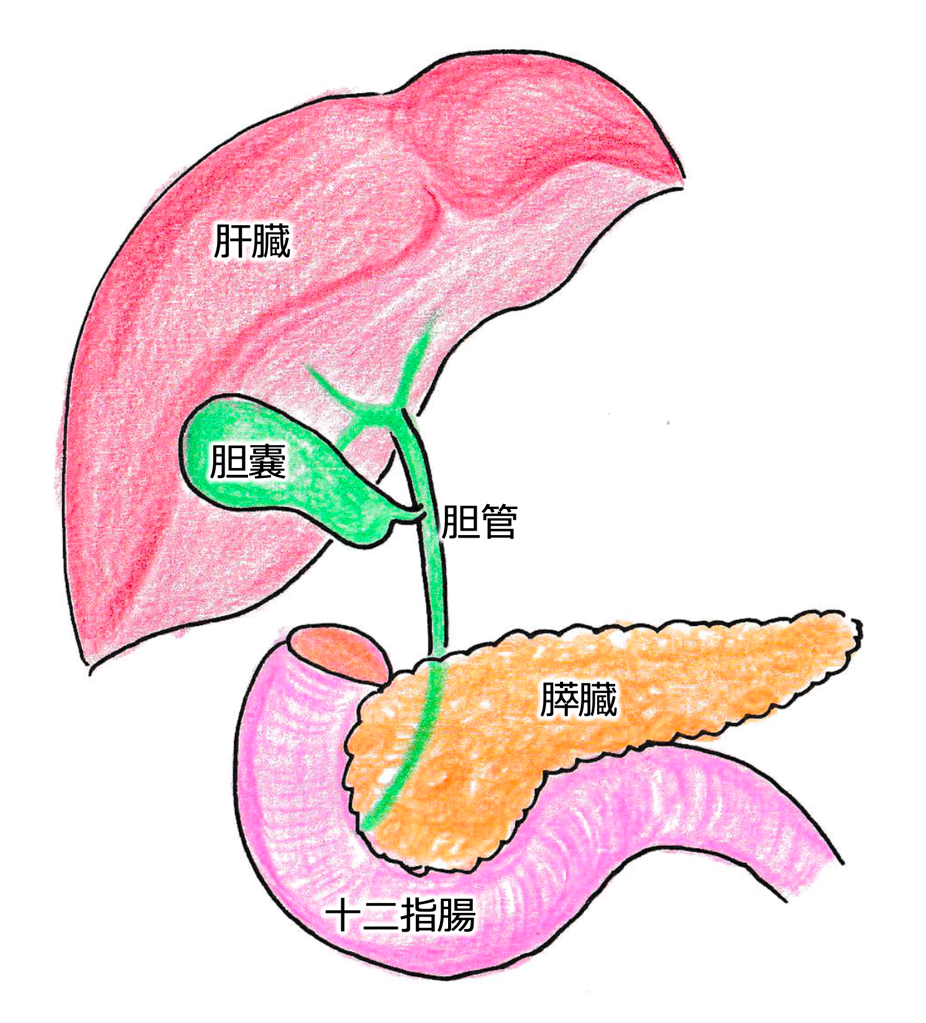

胆嚢とは

胆嚢はちょうどナスのような形の袋状の臓器で、肝臓の下に張り付くように位置しています。肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ運ぶ胆管という管の途中にあります。胆嚢は、胆汁を50~60ml蓄えることができ、また蓄えている間に胆汁を5~10倍に濃縮します。胆汁は脂肪の消化を助ける働きがあります。食事が十二指腸に達すると、胆嚢が収縮し、胆汁が十二指腸へ送り出されます。

|

胆嚢摘出術が必要な疾患

①胆嚢結石症

胆石症とは何らかの理由で、胆嚢の中で胆汁の成分が固まって石を作ってしまう病気です。結石にはいろいろな種類があり、コレステロールを主成分にするものやビリルビンを主成分にするもの、それらの混ざりあったもの、カルシウムがはりついたものなどさまざまです。大きさや個数千差万別です。

胆嚢内に結石があっても無症状のこともありますが、結石によって発作が起こる場合、典型的な症状として、 上腹部痛・背部痛・吐き気などが出現します。特に、食事を食べすぎたり脂っこいものを食べた後にみられることが多いです。さらに胆嚢全体に強い炎症を伴い急性胆嚢炎となった場合は、発熱や強い右上腹部痛がみられることがあります。

発作や胆嚢炎の状態によっては、緊急入院や処置・場合によっては緊急手術が必要となることもあります。

緊急手術が必要にならない場合でも、発作や胆嚢炎を起こした場合は、後日手術が必要になります。

胆嚢の中に出来る「胆嚢結石症」以外に、肝臓の中の胆管(肝内胆管)に出来る「肝内結石症」や、肝臓の外の胆管(総肝管・総胆管)に結石ができる「胆管結石症」があります。

胆嚢の中の結石が総胆管に落ちたり総胆管に結石ができて、結石が総胆管に詰まってしまうと、胆管炎や閉塞性黄疸、急性膵炎などの重篤な病気を併発することがあります。胆管結石に対する治療としては、内視鏡的な胆管結石除去(ERCP、 EST、EPD)や、胆管の閉塞を解除する処置(ERBD、ENBD)などが行われます。

ただし、この方法では胆嚢結石を治療することは出来ませんので、胆嚢の中の結石が原因と思われる場合は、後日胆嚢を摘出することが必要となります。

②胆嚢ポリープ

胆嚢ポリープとは胆嚢の内側に盛り上がった突起(ポリープ)をみとめる病気です。ほとんどの胆嚢ポリープは、コレステロールポリープか腺腫性ポリープと呼ばれる良性のポリープで、これらは小さいものであれば治療の必要はありません。しかし、大きさが10mmを越えるものや経過中に大きくなってきたものは悪性(胆嚢癌)の可能性があるため、手術により摘出することが望ましいと考えられております。また、小さくても形状的に悪性を疑うものは手術適応になることもあります。

③胆嚢腺筋症

胆嚢の壁が厚くなることを特徴とする病変で、胆嚢の粘膜が胆嚢壁の筋肉の層にまで入り込んだロキタンスキー・アショッフ洞と呼ばれるものが多発したものです。通常症状はなく、超音波検査やCT検査で偶然発見されることもあります。 胆嚢の壁が厚くなるため、胆嚢癌との鑑別診断が必要になり、各種画像検査や腫瘍マーカーも参考にして鑑別を行います。胆嚢腺筋症と判明しても、症状がない場合には手術の必要はありませんが、胆嚢胆石や胆嚢炎を伴い、腹痛などの症状を認める場合には手術の適応となります。胆嚢癌との鑑別診断が困難な場合にも手術を行うことがあります。最終的に組織検査で胆嚢腺筋症と診断されれば予後は良好です。

④膵・胆管合流異常

通常、胆管と膵管は括約筋の作用が及ぶ十二指腸壁内で合流し共通管を形成します。膵管胆道合流異常は、解剖学的に膵管と胆管が十二指腸壁外で合流する先天性の奇形で、合流部に括約筋の作用が及ばないため、膵液と胆汁が相互に逆流し、胆管炎、胆石形成、閉塞性黄疸、急性膵炎、などの様々な病態を引き起こします。胆管拡張を伴うものは先天性胆道拡張症と呼ばれています。腹痛、嘔吐、嘔気、発熱、黄疸、灰白色便、腹部腫瘤などの症状を伴うこともあれば、症状がなく偶然画像検査で発見されることもあります。

胆道癌が好発することでも知られており、20~30歳代から加齢とともに発癌のリスクが増大します。 胆管拡張例、非拡張例の胆道癌の頻度は各々約10%、30%と報告されており、正常人に比べて高率となっています。特に胆管が拡張していないタイプは胆嚢癌のリスクが高く、予防的な胆嚢摘出術を考えてもよいといわれています。

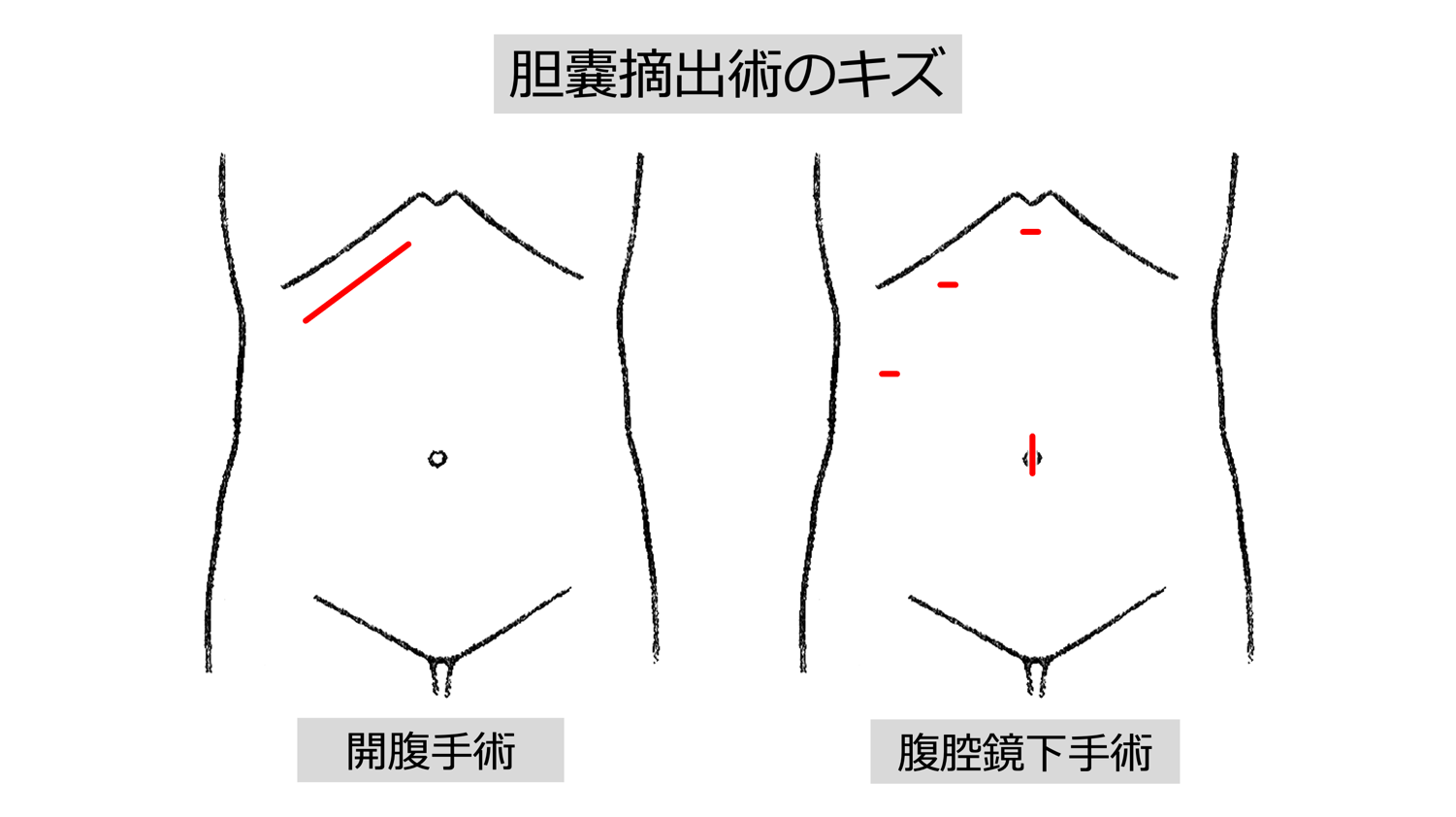

胆嚢摘出術について

上記、胆嚢摘出術が必要となる疾患に対しては、胆嚢を全部摘出する胆嚢摘出術が基本となります。最近では腹腔鏡手術が一般的ですが、場合によっては開腹下胆嚢摘出術を選択することもあります。

手術では、胆嚢に胆汁を運ぶ胆嚢管を切離して、胆嚢を栄養している胆嚢動脈を切離し、胆嚢を肝臓から剥がして、胆嚢を摘出します。

腹腔鏡の手術では、1~2㎝ほどの孔を4つ設け、二酸化炭素でお腹を膨らませ、孔からお腹の中にカメラや手術器具を入れて、カメラの映像を見ながら手術を行います。ただし、癒着が高度な症例や炎症の強い症例などで腹腔鏡手術での操作が困難な場合は、手術中に開腹手術に移行することがあります。

腹腔鏡手術のメリットは、①創が小さく術後の痛みは開腹手術よりも少ないため、日常生活や仕事へ早く復帰することができる②創の痕が目立たない③腸の運動の回復も早いなどが挙げられます。

開腹手術では、お腹に10~15㎝の創を設け、胆嚢を直接見て触れながら手術を行います。前述のように手術中の判断で腹腔鏡手術から開腹手術へ移行することもありますが、①これまでにお臍より上で開腹手術を受けたことのある場合②進行した胆嚢癌が強く疑われる、などでは最初から開腹手術を予定することもあります。

腸閉塞とは

腸閉塞は、腸の中で食べ物やガス、液体などが正常に通過できなくなる状態です。簡単に言うと、腸が「詰まってしまう」ことです。この詰まりが起きると、腸内の内容物が進まなくなり、腸が膨らんで痛みや不快感を引き起こします。

腸閉塞の原因

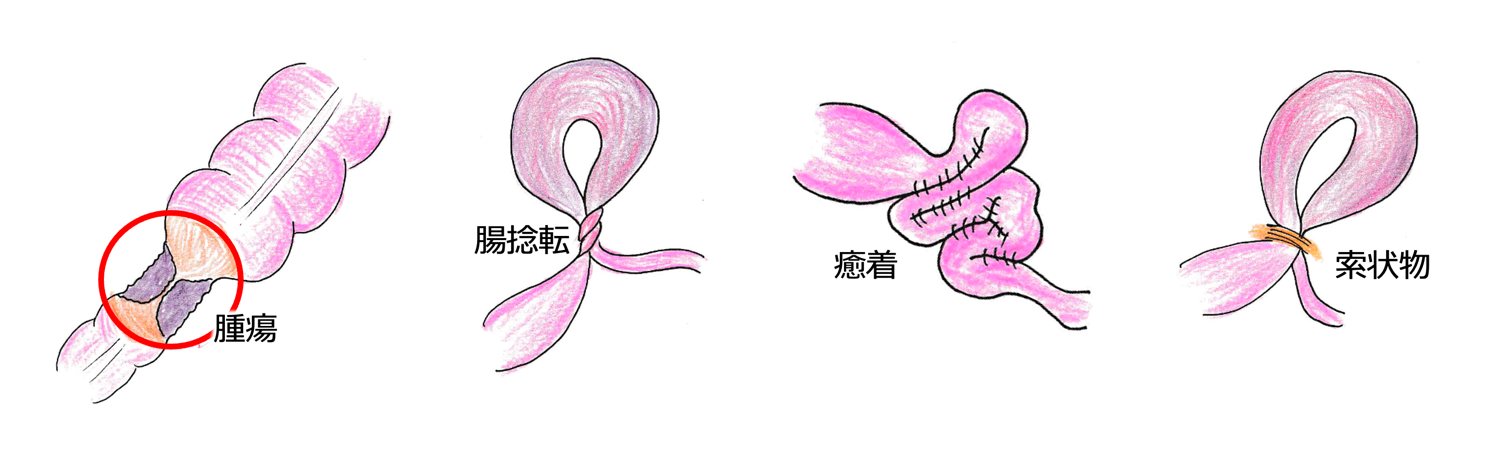

腸閉塞は、いくつかの原因で起こることがありますが、大きく分けて2つのタイプに分けられます- 機械的腸閉塞(物理的な原因) o 腸が物理的に塞がれることで起こります。

- 腸に腫瘍ができる(がんなど)

- 腸がねじれる(腸捻転)

- 過去の腹部手術で腸同士の癒着が起きる(癒着性腸閉塞)

- 腸が索状物などで絞められる(絞扼性腸閉塞)

- 機能的腸閉塞(腸が動かなくなる) o 腸の動きが何らかの理由で止まってしまい、食べ物やガスが通りにくくなることです。これは腸そのものに異常がある場合です。

- 腸の神経や筋肉の問題(神経麻痺や薬の影響)

- 腹部の炎症や感染症(腸炎など)

- 過剰なストレスや手術後の回復中

腸閉塞の症状

腸閉塞の症状は、進行具合によって異なりますが、一般的には以下のような症状が現れます- 激しい腹痛(しばしば波のように痛みが起こる)

- 腹部膨満感(お腹が張っている感じ)

- 吐き気や嘔吐

- 便秘(数日間便が出ない)

- ガスが出ない(おならが出ないことも)

腸閉塞の診断

腸閉塞が疑われる場合、いくつかの検査で確認が行われます- 問診と身体診察:

o まずは、患者さんの症状や経過を聞き、腹部の触診で腸が膨らんでいるかを調べます。 - X線検査やCTスキャン:

o 腸の内部の状態を画像で確認し、どこが詰まっているかを調べます。 - 血液検査:

o 炎症や感染症がないか、また腸閉塞によって体調がどれほど影響を受けているかをチェックします。

腸閉塞の治療

腸閉塞の治療方法は、原因や重症度によって異なりますが、以下のような方法があります- 保存的治療(軽度の場合や手術が不要な場合)

- 絶食:腸を休ませるため、数日間食べ物を摂取しません。

- 点滴:水分や栄養を補うために点滴が行われます。

- 減圧:チューブを胃や腸に通すことで、腸内に溜まったガスや液体を排出し、腸の動きが回復するのを待ちます。

- 手術(保存的治療が効果のない場合や絞扼性腸閉塞が疑われる場合)

- 原因の除去:腸に詰まっている物を取り除いたり、腸を元の位置に戻したりする手術を行います。腸の血流が途絶している場合には、その部分を切除することもあります。手術の方法には状態に応じて腹腔鏡手術と開腹手術を使い分けます。

腸閉塞の治療

腸閉塞を完全に予防することは難しいですが、以下の点に注意することでリスクを減らすことができます- 食物繊維を多く含む食事を摂ることで便秘を予防します。

- 十分な水分を摂ることで腸内環境を整えます。

- 定期的に運動をして、腸の動きを促進させることも有効です。

腸閉塞の予防

腸閉塞を完全に予防することは難しいですが、以下の点に注意することでリスクを減らすことができます- 食物繊維を多く含む食事を摂ることで便秘を予防します。

- 十分な水分を摂ることで腸内環境を整えます。

- 定期的に運動をして、腸の動きを促進させることも有効です。

原因

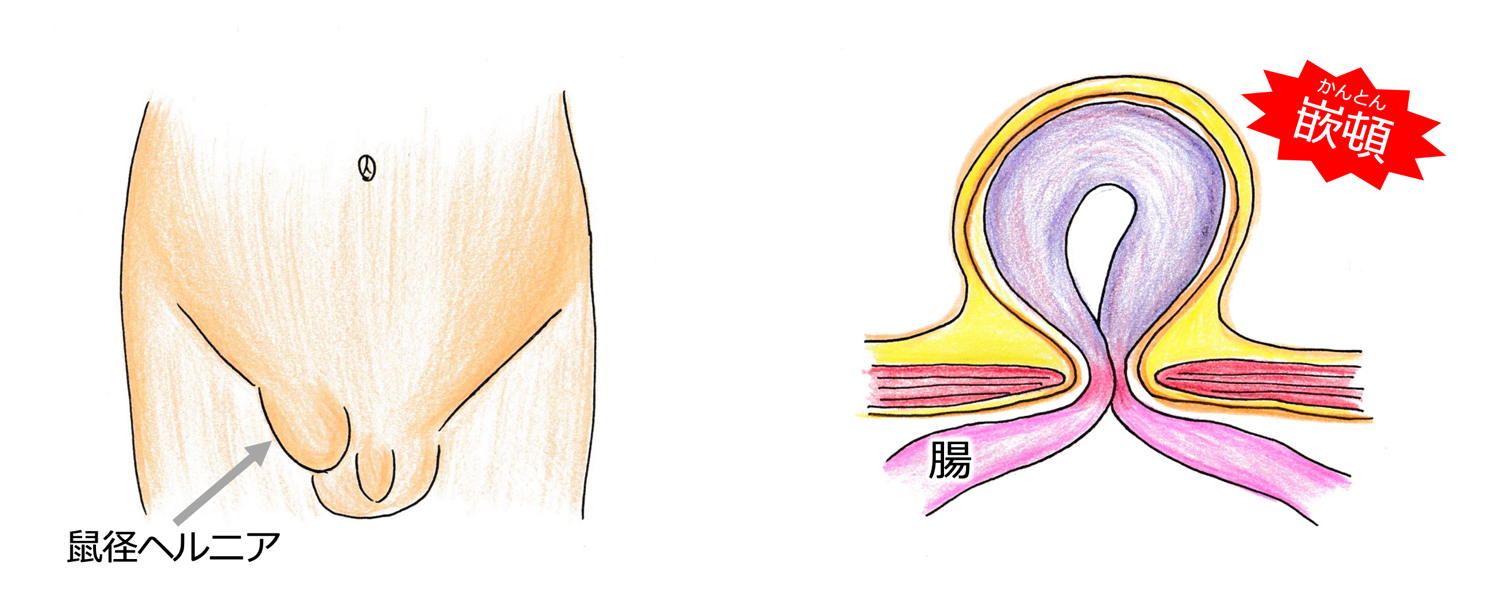

鼠径ヘルニアは、お腹の中の臓器や脂肪が腹壁の弱い部分を通って飛び出してしまう状態です。主な原因には以下のようなものがあります:

- 腹壁の弱さ:生まれつき腹壁が弱い場合や、加齢で筋肉が衰えることが原因になります。

- 圧力の増加:重いものを持ち上げたり、便秘や長時間の咳、肥満などで腹圧が上がることで発症することがあります。

- 性別:男性は女性に比べて鼠経部が弱いため、発症しやすい傾向があります。

症状

鼠径ヘルニアは以下のような症状を引き起こします:

- 鼠径部(足の付け根)に膨らみができる

- 膨らみが痛みを伴う、特に咳や重いものを持ったとき

- 仰向けになると膨らみが小さくなることがある

- 膨らみが硬くなり、押しても戻らない場合(嵌頓:かんとん)

嵌頓が起こると、臓器が圧迫されて血流が悪くなる危険があり、緊急治療が必要です。

検査

鼠径ヘルニアの診断には、以下の方法が用いられます:

- 視診と触診:医師が膨らみの有無や状態を確認します。

- 超音波検査:膨らみの中身や状態を詳しく調べます。

- CT検査:他の疾患との区別が必要な場合に使用されることがあります。

治療

鼠径ヘルニアの治療は、症状の進行や患者さんの状況によって異なります。主な治療法は以下の通りです:

- 経過観察:

- 痛みや症状が軽い場合、一時的に手術を行わず経過を見ることがあります。

- 定期的に診察を受けて症状の進行を確認します。

- 手術治療:

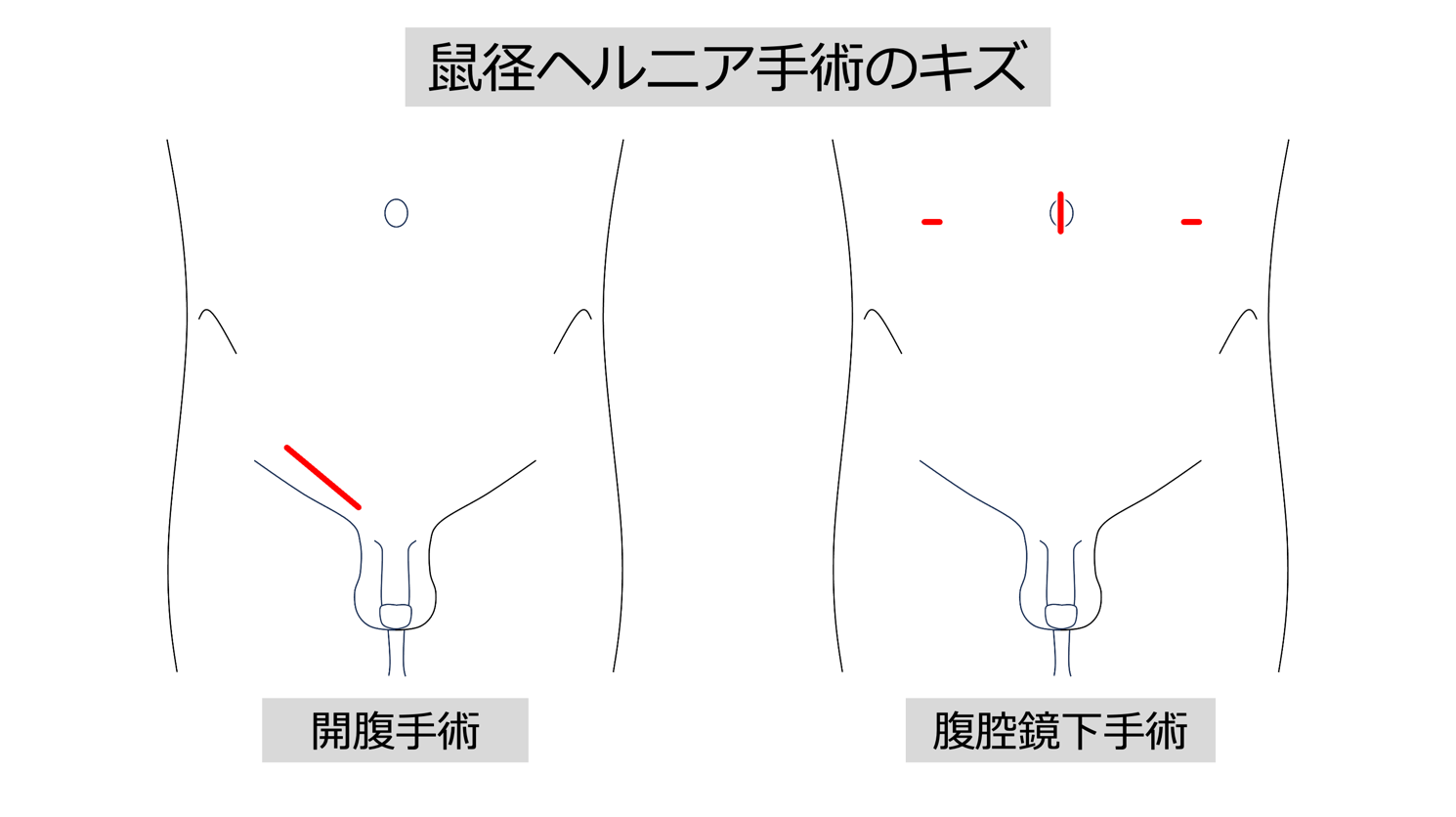

- 鼠径ヘルニアの根本的な治療法は手術です。

- 開腹手術または腹腔鏡手術で、弱くなった腹壁を補強します。

- メッシュという人工素材を使用して腹壁を補強する方法が一般的で、再発のリスクを低減します。

- 当院では腹腔鏡下手術を多く行っています:

- 腹腔鏡下手術は、小さな傷で済むため、体への負担が少なく、回復が早いことが特徴です。患者さんの生活の質を向上させるため、確立された安全な治療法を活用しています。

日常生活での注意点

手術後や経過観察中は以下の点に注意することが重要です:

- 重いものを持たない

- 便秘を防ぐためにバランスの良い食事を心がける

- 適度な運動を取り入れて筋力を維持する

鼠径ヘルニアは早期に治療することで生活の質を向上させることができます。気になる症状があれば、早めに医師に相談してください。

はじめに

痔核(いぼ痔)は、日本人の多くが経験する肛門の病気です。患者さんご自身が早めに症状を理解し、適切な治療を受けることで、日常生活への影響を最小限に抑えられます。

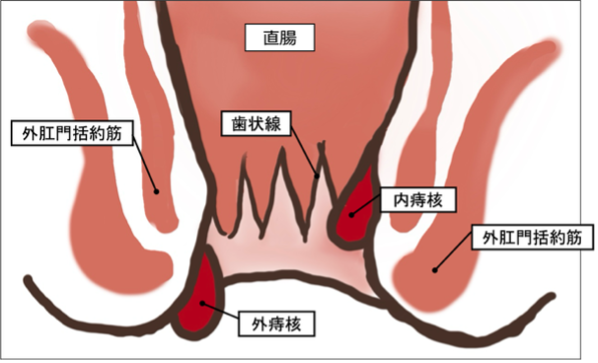

1.痔核とは

腸閉塞は、いくつかの原因で起こることがありますが、大きく分けて2つのタイプに分けられます- 痔核:肛門周囲の静脈叢(血管の集まり)がうっ血してこぶ状に腫れた状態。

- 内痔核:直腸側(肛門の内側)に発生し、痛みを感じにくい。

- 外痔核:肛門の外側に発生し、痛みや触れる違和感を伴うことが多い。

2.主な症状

- 出血:排便時に鮮やかな赤い血液がみられることが特徴です。

- 脱出感:内痔核が肛門外に脱出し、指で戻す必要がある場合があります。

- 痛み・かゆみ:外痔核や血栓性外痔核では激しい痛みを伴うことがあります。

- 粘液漏出:脱出部から粘液が漏れて下着が汚れることがあります。

3.原因・リスク要因

- 便秘・長時間いきむこと

- 下痢を繰り返すこと

- 長時間の座位(デスクワークなど)

- 妊娠・出産

- 加齢による血管壁の弱化

4.診断方法

- 問診(症状や排便習慣の確認)

- 視診・触診(肛門周囲の状態を直接観察)

- 肛門鏡検査(内痔核の程度を確認)

- 必要に応じて大腸内視鏡検査(他の疾患除外のため)

5.治療方法

5-1.保存療法(生活療法+薬物療法)

- 生活習慣改善:食物繊維を多く含む食事、水分摂取、規則的な排便習慣の確立。

- 坐浴:ぬるま湯に10分程度浸かることで血行を改善し、痛みやかゆみを緩和。

- 薬物療法:市販薬や処方薬の坐薬、軟膏を使用。

5-3.手術療法

- 結紮切除術:痔核の根部を縛ってから摘出する標準的手術。再発率が低い一方、術後痛が強い場合があります。

6.早期受診のポイント

- 出血や痛みが続く場合

- 排便時の違和感や脱出感がある場合

- 市販薬や生活改善で症状が改善しない場合

上記の症状でお悩みがあれば当科までご相談ください。

代表的な疾患・治療(悪性)

原因

大腸癌は、大腸(結腸や直腸)の細胞が異常に増殖することで発生します。主な原因には以下のようなものがあります:

- 食生活:脂肪分や動物性タンパク質の多い食事がリスクを高めるとされています。

- 生活習慣:運動不足や肥満、喫煙、過剰なアルコール摂取が関係しています。

- 遺伝的要因:家族に大腸癌の患者がいる場合、リスクが高まることがあります。

- 腸の病気:潰瘍性大腸炎やクローン病などの慢性の腸の炎症が原因となる場合があります。

症状

初期の大腸癌は症状がないこともありますが、進行すると以下のような症状が現れることがあります:

- 便に血が混じる(鮮血や黒っぽい便)

- 下痢や便秘が続く

- 便が細くなる

- お腹の痛みや張り

- 原因不明の体重減少や疲れやすさ

検査

大腸癌を見つけるための主な検査には次のようなものがあります:

- 便潜血検査:便に目に見えない血液が含まれているかを調べます。

- 内視鏡検査(大腸カメラ):肛門からカメラを挿入して大腸の中を直接観察します。ポリープが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。

- 画像診断:CTやMRIを使って、大腸や周辺臓器の状態を確認します。

- 生検:内視鏡検査で採取した組織を顕微鏡で調べ、癌の有無を確認します。

治療

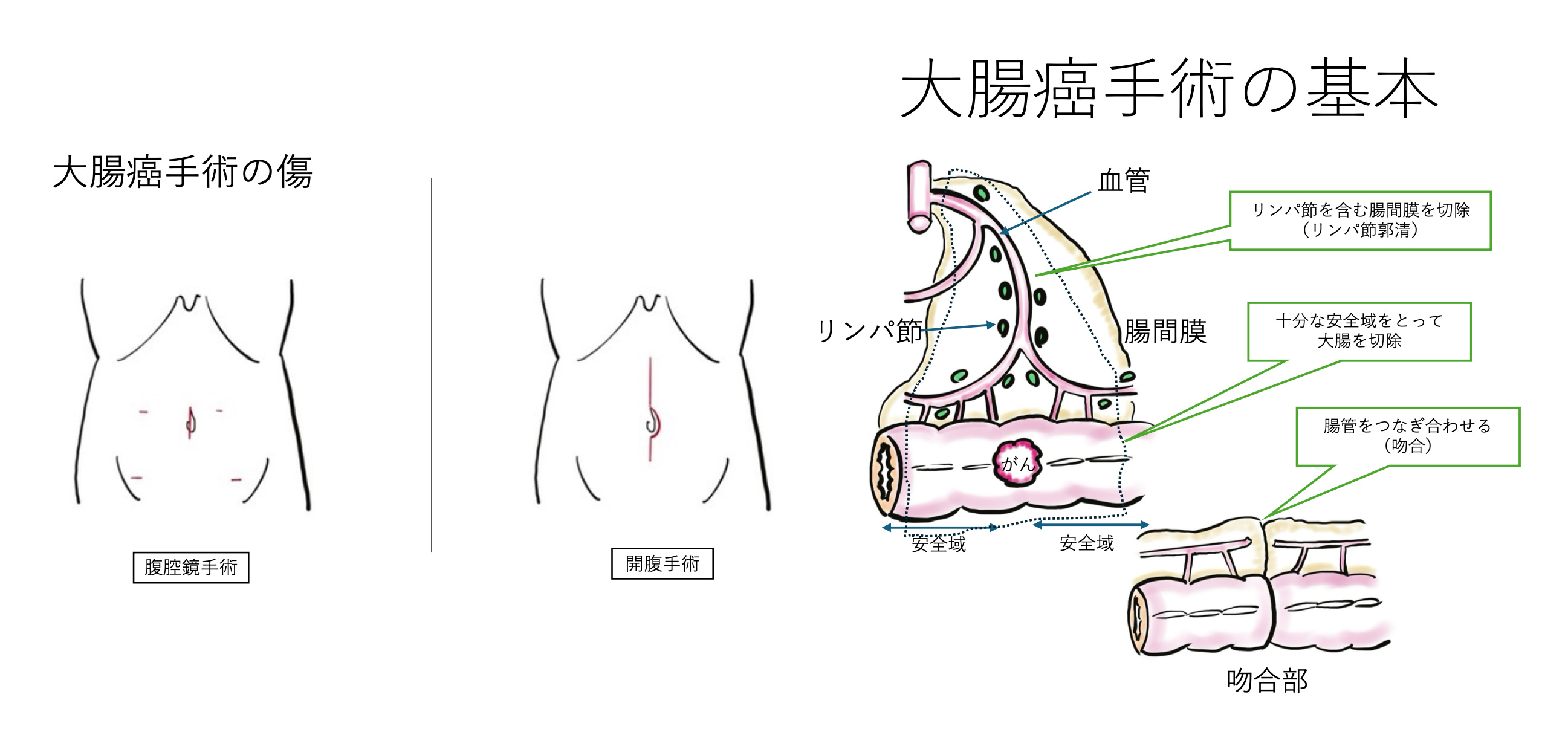

大腸癌の治療法は、癌の進行度や患者さんの健康状態によって異なります。主な治療法は以下の通りです

- 手術:

- 癌がある部分の大腸を切り取る治療です。癌がまだ広がっていない場合、内視鏡を使って小さな切り口で取り除くことができます。

- 進行している場合は、開腹手術やロボット手術などで癌とその周辺の組織を切除します。

- 必要に応じて人工肛門(ストーマ)を作ることもありますが、一時的な場合もあります。

- 化学療法(抗がん剤治療):

- 薬を使って癌細胞を攻撃したり、成長を遅らせたりする治療法です。

- 点滴や飲み薬の形で行われ、手術の前後に行うことで癌の再発を防ぐこともあります。

- 副作用として吐き気や脱毛、疲れやすさが出ることがありますが、症状を和らげる薬も使われます。

- 放射線治療:

- 高エネルギーの放射線を使って癌細胞を小さくしたり、完全に取り除いたりする方法です。

- 主に直腸に近い癌に用いられます。手術の前に行うことで腫瘍を小さくし、手術をしやすくします。

- 治療中には皮膚の赤みや疲労感などの副作用が出ることがあります。

- 緩和ケア:

- 痛みや不快な症状を軽減し、生活の質を向上させるための治療です。

- 他の治療と並行して行うこともあり、患者さんやご家族の心のケアも含まれます。

病態(胃がんとは)

胃がんは、胃の内側(粘膜)にできる悪性の腫瘍(がん)のことです。胃の内壁にある細胞が異常に増殖し、がん細胞となります。このがんは、最初は胃の粘膜にとどまることが多いですが、進行すると胃の壁を超えて、周りの臓器やリンパ節に転移することがあります。。

診断方法

胃がんを診断するためにはいくつかの方法があります:- 内視鏡検査(胃カメラ): 胃にカメラを入れて、直接胃の内側を観察します。これで、腫瘍の形や大きさを確認でき、必要に応じて細胞を採取(生検)してがんかどうかを確定します。

- 胃透視:鼻からチューブを入れて、バリウムを使用してがんの位置と深さを調べます。

- CT(コンピュータ断層撮影): 胃の周りの臓器(肝臓や肺、膵臓など)やリンパ節に転移がないかを調べるために行います。

- 血液検査: 特定のがんマーカー(例えば、CEAやCA19-9)を調べることがありますが、これはあくまで参考情報です。

- 超音波検査(腹部エコー): 腹部に超音波を使って、がんの広がりを調べることができます。

病期(ステージ)

上記の検査結果によって、胃がんのステージは、主に次の4つの要素で決まります:- がんの大きさ(T)

- リンパ節への転移(N)

- 遠隔転移の有無(M)

ステージ0(早期がん)

- がんは胃の粘膜表面だけにとどまっており、深く広がっていません。

- がんは胃の深い部分まで広がっているが、まだ周囲のリンパ節や他の臓器には転移していません。(※リンパ節転移を認める場合もあります)

- がんは胃の深い部分や周囲の組織に広がり、複数のリンパ節に転移していることがありますが、まだ遠くの臓器には転移していません。

- がんは胃の壁ギリギリまで広がり、広範囲のリンパ節に転移しています。場合によっては周囲の臓器に浸潤している可能性があります。

- がんは胃の外の臓器や遠くのリンパ節に転移しており、治療が非常に難しい状態です。

- ステージIVでは、がんが肝臓、肺、骨など他の臓器に転移していることが多いです。

治療方法

胃がんの治療方法は、がんの進行具合や患者さんの体調によって異なります。主な治療方法は以下の通りです:- 内視鏡的切除:早期がんであれば、胃カメラを用いての切除が可能な場合があります。当院では消化器内科が行なっています。病理結果によっては外科的追加切除が必要となる場合もあります。

- 手術: 内視鏡を用いた腹腔鏡手術と開腹手術があります。腹腔鏡手術は追加切除の方や局所進行がんの方に対して、進行がんに対しては通常開腹手術で治療を行います。

- 化学療法(抗がん剤): 手術後に再発防止のために行うことがあるほか、手術できないステージ4の方には主に化学療法が使われます。

- 放射線治療: がん細胞を壊すために、放射線を使うことがあります。進行がんで手術が難しい場合に補助的に使われることがあります。

- 免疫療法: 化学療法の一種で、免疫システムを利用してがん細胞を攻撃する治療法です。最近では進行がんに対しても新しい薬が登場しています。

手術方法

当院の胃がん手術には以下の方法があります:- 幽門側胃切除術:胃の出口から約2/3を切除します。

- 噴門側胃切除術:胃の入り口から約1/2を切除します。

- 胃全摘術:広範囲にがんが広がっている場合、胃をすべて取り除きます。

外科で扱う肝臓の病気について

かかりつけ医を受診されたり、人間ドックや検診を受けたとき、“肝臓が悪い”と言われることがあります。しかし、ほとんどの場合は、お酒の飲みすぎや脂肪肝などが多いと思います。そういった病気は一般的に消化器内科(特に肝臓内科)の先生が診断や治療に当たっていただくと思います。したがって肝臓が悪い患者さんが外科外来を受診されることはあまりありません。

というのも外科は手術で肝臓を治療する診療科ですので、外科・消化器外科が扱う肝臓の病気は、きれいに取りきる(肝切除)か、取り換える(肝移植)がメインです。しかしながら、肝移植は専門施設で行うのが一般的(当院でも専門施設に紹介します)で当科では扱っていませんので、当科で行っている肝切除について紹介します。

① 肝臓癌(原発性肝癌:肝臓からできる癌) 大きく分けて2つのタイプの癌があります。

a:肝細胞癌:肝細胞から発生する癌

原因:ウイルス(B型、C型肝炎ウイルス)感染、アルコール性、脂肪肝が長期化し肝臓が慢性的にダメージを受けて慢性肝炎→肝硬変となり癌が発生するといわれています。

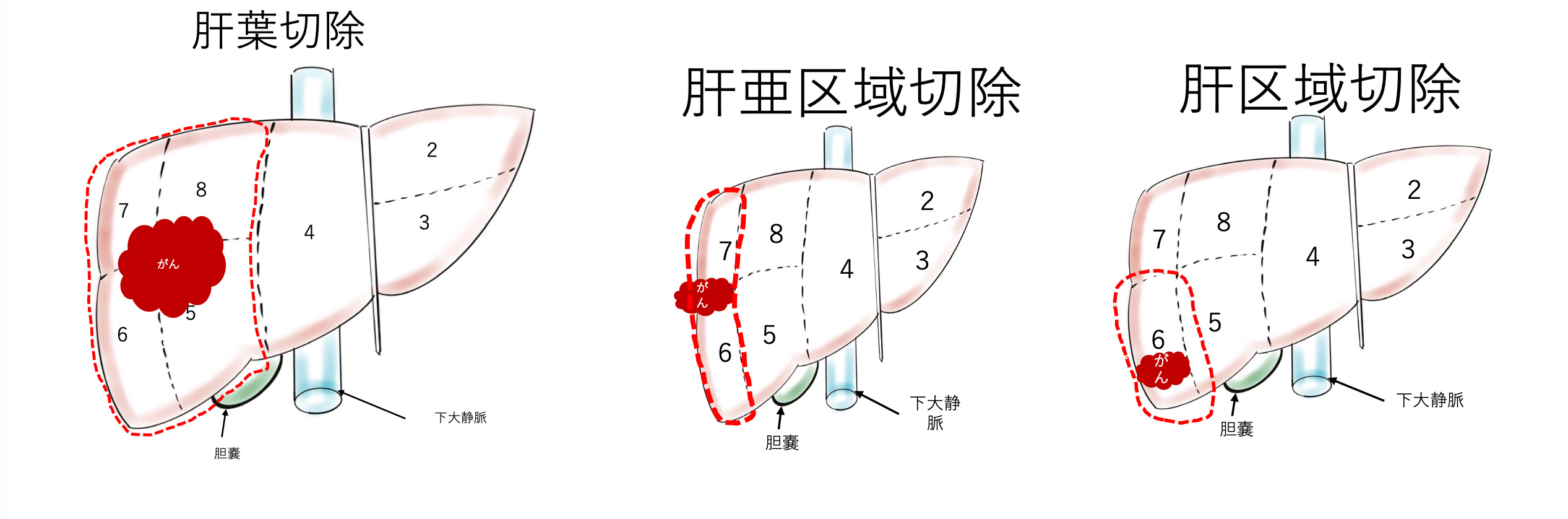

特徴:区域内に発生するので、血管の領域で切除する方が治癒率は良いものの、背景の肝臓の状態が良くないためなかなか大きな切除が難しいときがあります。

切除が難しい場合は、内科的治療(血管治療などや抗がん剤)を選択します。

特徴:稀な腫瘤ですが、肝臓がダメージを受けずに発生するため、症状が出ないので、なかなか

見つかりません。進行して(黄疸などが出現して)この病気と判明することも多いです。

肝細胞癌と異なり手術しか治療方法がありません。

残る肝臓の障害はあまりないので、大きな肝切除も一般的には可能ですが手術や再発

のリスクが高いのも特徴です。

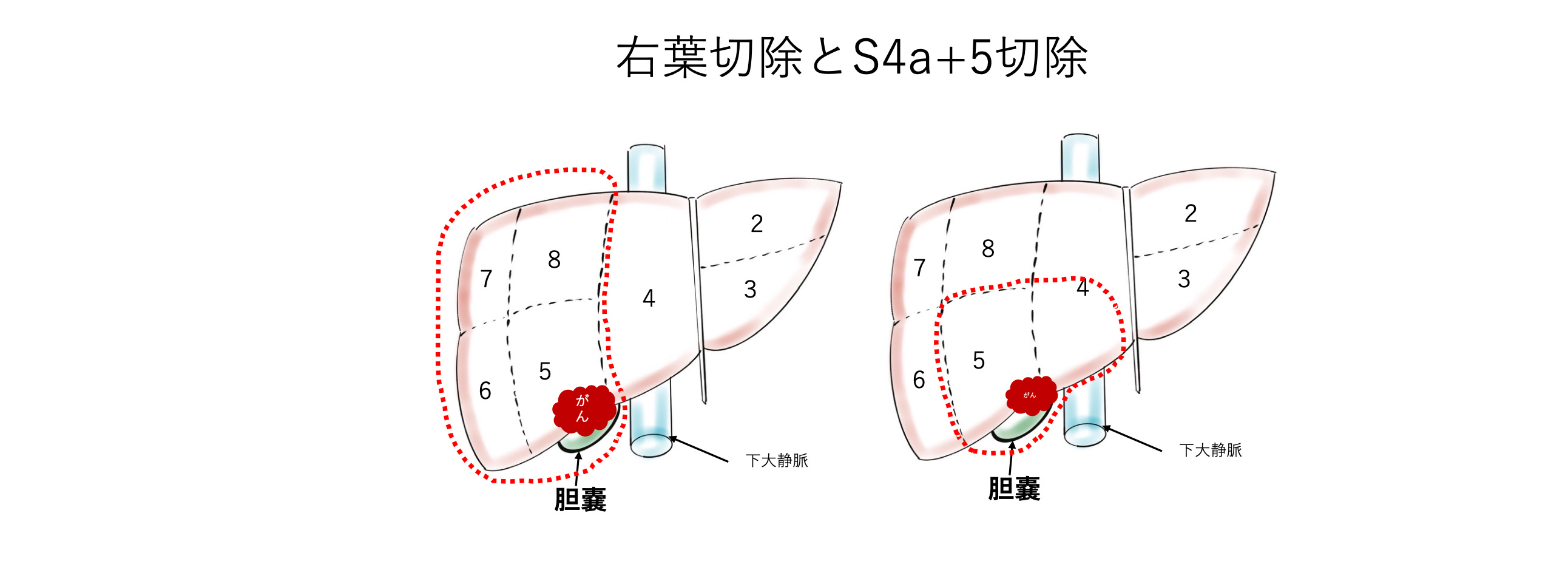

胆管細胞癌において選択される肝切除術式

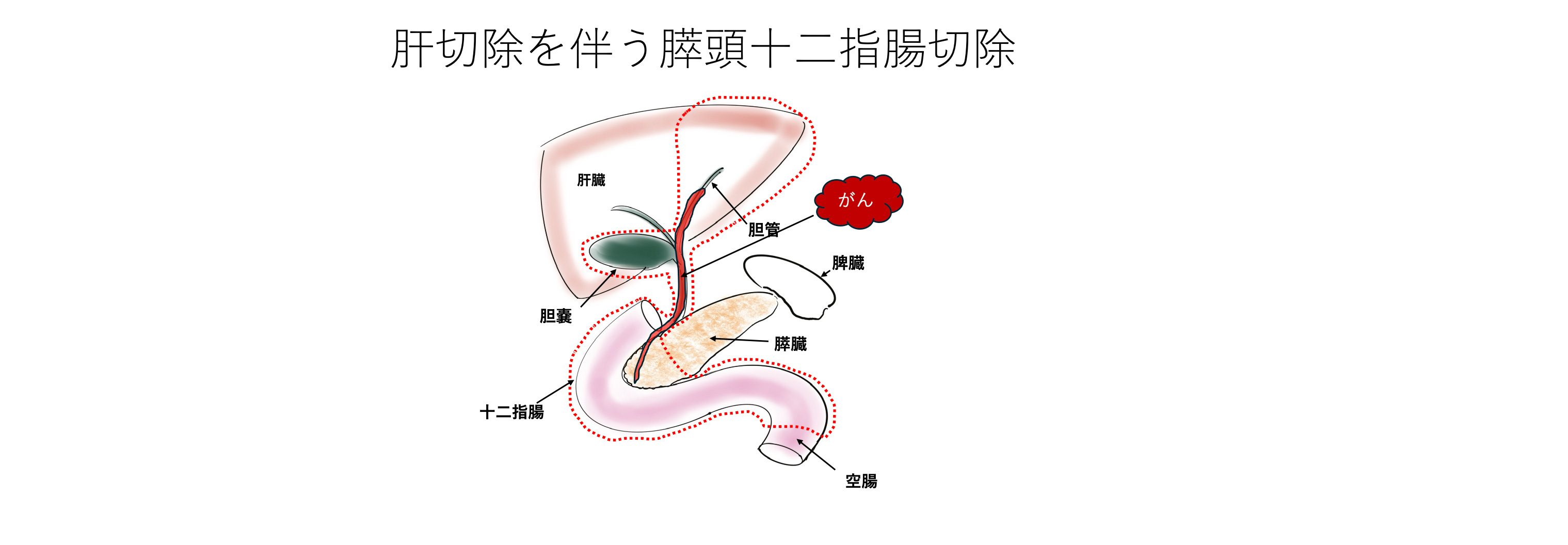

胆管細胞癌において選択される肝切除術式② 胆管癌(肝外胆管癌):消化器内科(胆・膵内科からの紹介が多いです)

肝臓に近い部分(近位側胆管癌)では、肝臓内の胆管まで癌の進展がある可能性があり、肝切除が必要になることがあります。しかし、肝外胆管癌は十二指腸側まで癌が進展していることがあり、この場合膵頭十二指腸切除を追加する必要があります。

この大きな手術が必要な時は専門施設への紹介をしています。

③胆のう癌:消化器内科(胆・膵内科からの紹介が多いです)

胆のうは肝臓に半分くっついているので、浸潤していることもあり、胆のうと共に肝臓を一部切除することがあります。

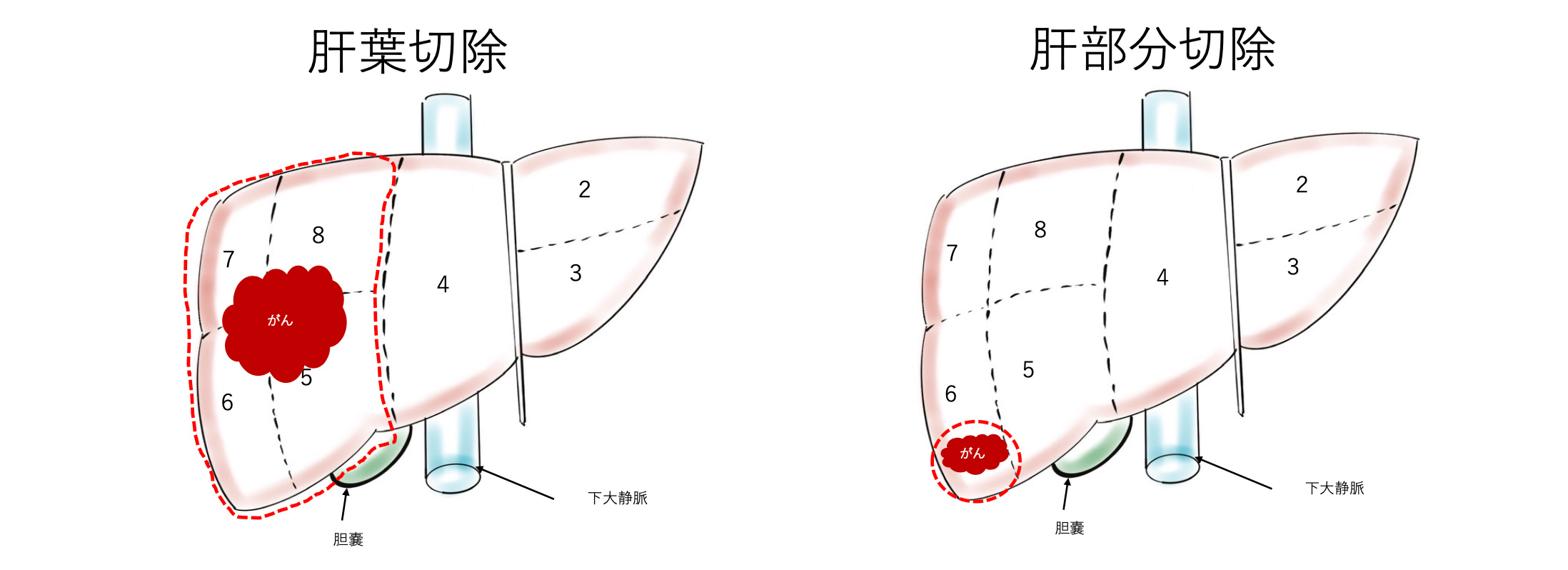

胆のう癌において選択される肝切除術式

胆のう癌において選択される肝切除術式④転移性肝癌

現在の当科で肝切除を行う原因はこの病気です。ほかの癌からの肝臓への転移に対して肝臓の

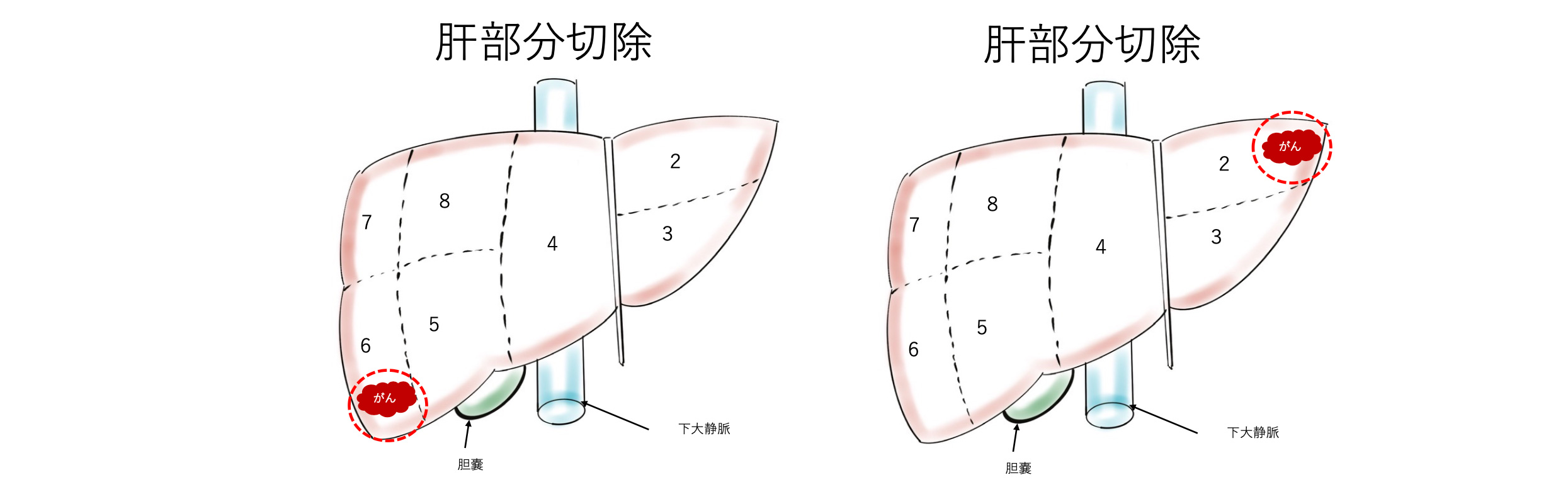

切除を行います。大腸癌からの肝転移に対して行うことが多いです。腫瘍の大きさ・位置・個数などを考慮したうえで、化学療法後に切除を行うか、先に肝切除を行うかはケースバイケースですので、外科受診していただいた際に説明させていただきます。基本的には腫瘍に正常肝組織を含めた肝部分切除を行います。

転移性肝癌おいて選択される肝切除術式

肝切除は基本的に開腹手術が基本ですが、④の転移性肝癌に対する肝部分切除または、肝外側区域切除に対しては積極的に腹腔鏡手術を導入しています。

当院における肝臓手術の診療の流れについて

- 紹介患者さん

(1)かかりつけ医(紹介医)から当院消化器内科に紹介され検査していただきます。

検査の結果:①~③の病気であると、

- ②:肝臓内科 ②③:胆膵内科で検査していただくことが多いと思われます。)

(2)外科を受診していただきます(おそらく事前に消化器内科と外科で相談していることが多いですのでご安心ください)

消化器内科で行った検査結果をもとに、以下について説明します。

・今回の治療における病気の説明(おそらく内科でされているとは思いますが、確認のため)

・考えられる手術術式(肝臓をどれくらい切除するか)、残る肝臓の量と肝機能(予備能といいます)・・・肝切除を受けても乗り越えられる肝機能かどうかの説明

・他の治療法の説明(あれば、その治療成績や合併症など)

について説明させていただきます。

その上で、ご本人・ご家族が治療に同意いただければ手術の予定を立てます。また、専門施設での加療やセカンドオピニオンのご希望があれば対応させていただきます。また、当科での対応困難な場合はこちらから専門施設での治療をお勧めさせていただき、ご希望に沿って紹介をさせていただきます。

2. 転移性肝癌の患者さん

おそらく、外科または他科での癌治療の経過中に発見されて切除に関する受診を外科で行うことになります。この場合は当科にて精査を行った上で切除可能かどうかを判断し、説明させていただきます。患者一人一人状況が異なりますので、精査後の説明になりますが、セカンドオピニオン等も積極的に受け入れておりますので、ご相談ください。

原因

乳癌の正確な原因はまだ解明されていませんが、いくつかのリスク要因が知られています。主な要因には、遺伝的要因(家族に乳癌の人がいる場合)、ホルモンの影響、年齢(特に40歳以上)、肥満、飲酒などがあります。また、初潮が早い、閉経が遅いこともリスクを高める要因です。

症状

乳癌の初期段階では明確な症状が現れないことが多いですが、進行するとさまざまな症状が見られます。主な症状には、乳房のしこり、乳房の形や大きさの変化、乳頭からの異常な分泌物、皮膚の凹みや赤みなどがあります。これらの症状に気づいたら、早めに受診しましょう。

検査・診断

乳癌の検査には、マンモグラフィー、超音波検査、MRIがあり、それぞれの特徴があります。

- マンモグラフィー

乳房のX線検査で、特に40歳以上の女性に推奨されています。乳腺を圧迫し、細かい病変を見逃さずに捉えることができます。 - 超音波検査

超音波を利用して乳房内部の画像を取得し、マンモグラフィーで見つかったしこりの良性・悪性を判断するのに役立ちます。特に若い女性や乳腺が密な方に適しています。 - MRI(磁気共鳴画像法)

強力な磁場と電波を使い、詳細な画像を作成します。特に高リスク群や他の検査で異常が見つかった場合のさらなる評価に用いられます。

異常が見つかった際は、細胞診や組織検査(生検)が行われます。細胞診では乳房から細胞を採取し、組織検査ではしこりの一部を切り取って詳しく調べ、癌の有無や性質を確定します。 定期的な検査は乳癌の早期発見につながり、治療の選択肢を広げるため非常に重要です。健康チェックを忘れずに行いましょう。

治療

乳癌の治療法は、病状や進行度に応じて個別に選択されます。主な治療方法には以下のものがあります。

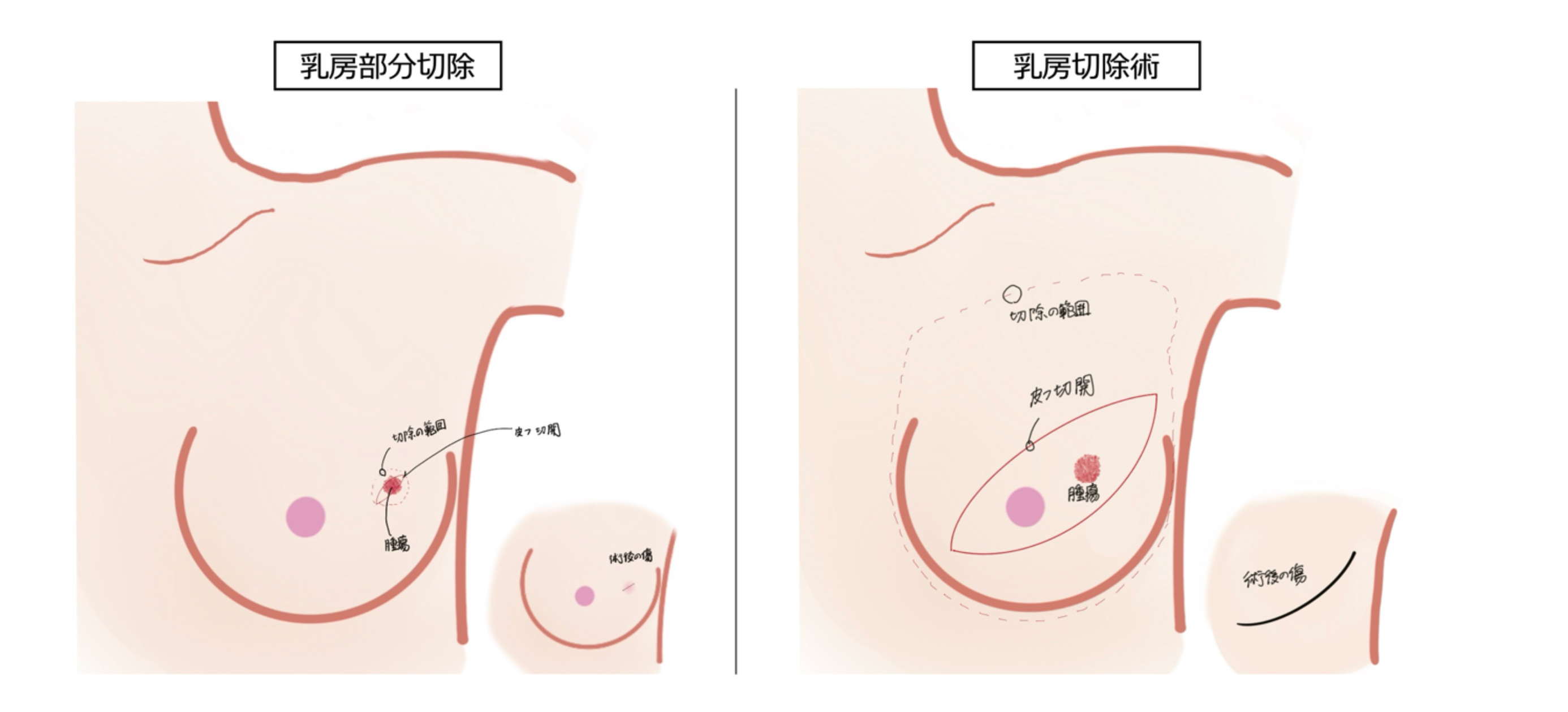

- 手術 手腫瘍を直接切除する方法です。乳房全体を切除する乳房切除術や、腫瘍のみを取り除く部分切除術があります。手術の選択は、腫瘍の大きさや位置、患者さんの希望によって決まります。

- 放射線治療 放射線治療は、高エネルギーの放射線を使用して癌細胞を攻撃します。手術後の再発リスクを減らすために行われることが多く、局所的な治療が可能です。

- 化学療法

化学療法は、薬を使って全身の癌細胞を攻撃する方法です。手術前に腫瘍を小さくするために行うネオアジュバント療法や、手術後に再発防止のために行うアジュバント療法として使われます。 - ホルモン療法

ホルモン療法は、ホルモンに依存する乳癌に対して行われます。エストロゲンやプロゲステロンの作用を抑えることで、癌の成長を抑制します。特に、ホルモン受容体陽性の癌に有効です。 - 分子標的療法

分子標的療法は、特定の分子を標的にした治療法です。従来の治療法に比べて副作用が少ない場合が多く、特定の癌細胞の特性に基づいて選択されます。

治療法は多岐にわたりますので、医師としっかり相談し、自分に合った最適な治療法を選ぶことが大切です。患者さんの希望やライフスタイルを考慮しながら、最良の選択をサポートいたします。

医師紹介

副院長という管理職と並行して、濵田院長補佐とともに外科を”チーム”として統括しています。当院での治療が円滑に進むよう、他科との連携も心がけています。 |

|

経歴

昭和大学 一般外科、消化器外科、災害医療 専門医など日本外科学会 外科専門医 |

患者さん、周囲の方が安心・安全・納得できる治療を受けることができるよう、外科チーム一丸となって丁寧な診療を心がけています。 |

|

経歴

三重大学 一般外科、消化器外科 専門医など日本外科学会 外科専門医・指導医 |

鈴鹿市の方々のお役に立てるよう精進致します。宜しくお願い致します。 |

|

経歴

北海道大学 一般外科、消化器外科 専門医など日本外科学会 外科専門医 |

傷の小さな腹腔鏡手術を中心に地域、皆様に貢献できるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。 |

|

経歴

三重大学 一般外科、消化器外科 専門医など日本外科学会 外科専門医 |

まだまだ至らない所ばかりですが、一生懸命努力していきたいと思っておりますので、宜しくお願いします。 |

|

経歴

東海大学 一般外科 専門医など日本外科学会外科専門医 |

まだまだ若輩者ですが、精一杯診療にあたらせて頂きます。 |

|

経歴

三重大学 一般外科、消化器外科 専門医など日本専門医機構認定 外科専門医 |

患者さん一人ひとりに寄り添い、最善の医療を提供することを心がけています |

|

経歴

愛知医科大学 一般外科、消化器外科 専門医など日本専門医機構認定 外科専門医 |

患者さんが安心して治療を受けられますよう、丁寧な対応を心がけて参ります。 |

|

経歴

三重大学 一般外科、消化器外科 専門医など

|

診療実績

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 手術総数 | 652(223) | 625(272) | 641(274) | 678(321) | 617(343) |

| 全身麻酔 | 459(223) | 458(272) | 480(274) | 511(321) | 545(343) |

| 硬膜外・腰椎麻酔 | 80 | 57 | 70 | 86 | 35 |

| 局所麻酔 | 113 | 110 | 91 | 81 | 37 |

| 胃がん切除 | 38(10) | 24(10) | 38(16) | 38(17) | 29(11) |

| 胃がん非切除 | 4 | 3 | 5 | 7(1) | 4(3) |

| 胃・十二指腸良性 | 3(2) | 16(8) | 12(9) | 5(3) | 14(7) |

| 小腸・イレウス | 27(3) | 32(3) | 25(3) | 30(2) | 28(3) |

| 大腸がん切除 | 99(28) | 74(40) | 92(56) | 92(72) | 84(66) |

| 大腸がん非切除 | 2 | 6 | 9(1) | 10 | 0 |

| 大腸良性 | 13 | 16 | 22(1) | 25(3) | 4 |

| 虫垂切除 | 55(53) | 51(50) | 41(40) | 69(65) | 68(65) |

| *肝切除 | 4 | 12 | 12 | 3(2) | 7(3) |

| *膵頭十二指腸切除 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |

| 肝がん(腫瘍)切除 | 4 | 2 | 6 | 3(2) | 7(3) |

| 肝良性 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 胆道がん切除 | 6 | 9(1) | 6 | 2 | 4 |

| 乳頭部がん切除 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |

| 胆道良性(胆石症) | 118(105) | 126(121) | 101(93) | 100(93) | 115(110) |

| 膵がん切除 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 |

| 膵良性 | 5 | 4 | 4(1) | 4(2) | 0 |

| 肝胆膵疾患非切除 | 1 | 2(2) | 2 | 2(1) | 1 |

| 脾疾患 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 |

| ヘルニア(成人) | 103(17) | 109(36) | 123(47) | 146(55) | 142(73) |

| ヘルニア(小児) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 乳がん根治術 | 22 | 25 | 24 | 37 | 31 |

| 痔核・痔瘻 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 |

| その他 | 137(2) | 115(1) | 121(7) | 101(5) | 73(2) |

( )は鏡視下手術症例数、*は肝胆膵領域疾患総数