教育方針・目的・目標

教育方針

「看護職業人として個々に即したキャリア開発支援」

教育目的

『「急性期型医療・地域医療」に即した看護ケアを提供するために

看護実践者として必要な能力開発を行う』

教育目標

- 地域における当院の役割を理解する。

- 個々のレベルに応じた看護実践能力を養う。

- リーダーシップ・マネジメント能力を養う。

- 医療安全文化を創造し、リスクマネジメント能力を養う。

- 看護職としての倫理的感性を養う。

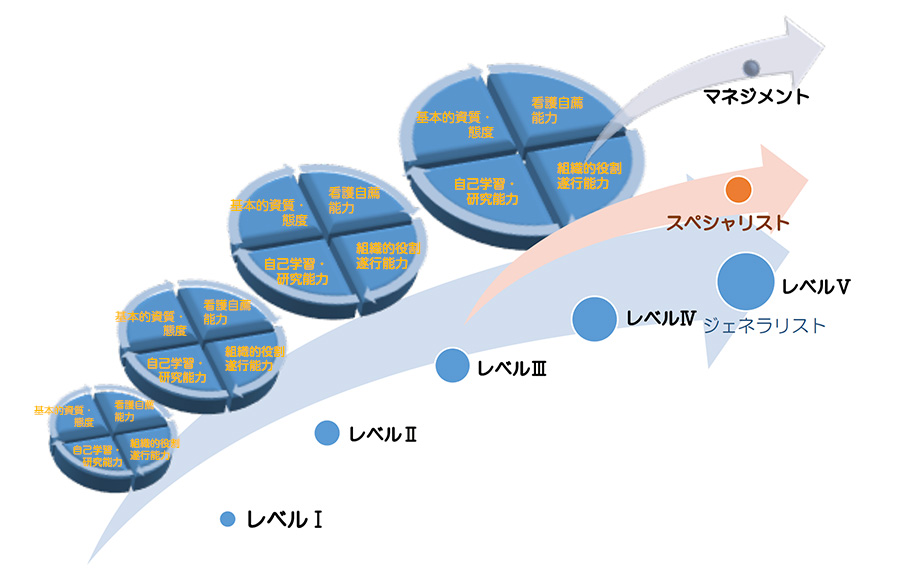

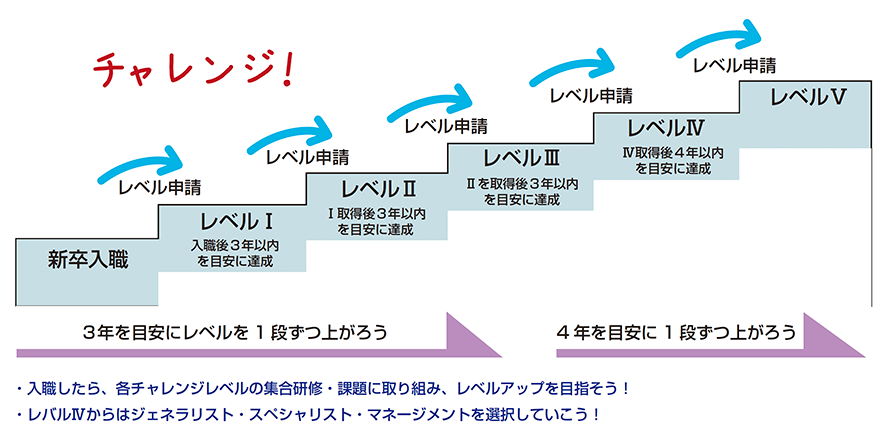

SGH継続教育システム

当院の看護師は、組織の一員であるという自覚をもちながら、日本看護協会のラダーに基づいた「看護実践能力」と当院独自の「組織的役割遂行能力」「自己教育・研究能力」「基本的・資質態度」の4つの能力を自己研鑽し、主体的にキャリア形成していきます。看護部は、看護師個々が目指すキャリアビジョンを達成するために、キャリアラダーに沿った「院内教育プログラム」を用いて支援を行います。

キャリアの構造図

当院におけるジェネラリストとは

特定の専門あるいは看護分野にかかわらず、どのような対象者に対しても経験と継続教育によって習得した多くの暗黙知に基づき、その場に応じた知識・技術・能力を発揮できる者。

当院におけるマネジャーとは

看護の対象者のニーズと看護職の知識・技術を合致するよう計画し、財政的・物質的・人的資源を組織化し、目標に向けて看護職を導き、目標達成度を評価することを役割とする者。

当院におけるスペシャリストとは

特定領域の看護実践において、卓越した看護ケアが提供でき、自らリソースとして実践に参加できる者。具体的には、ラダーレベルⅡ認定以上で看護部がスペシャリストとして認めた者。現在、「摂食・嚥下障害看護」「皮膚・排泄ケア」「がん化学療法看護」「がん放射線療法看護」「感染管理」「認知症看護」の6つの領域の認定看護師と「がん看護専門看護師」「急性重症患者看護専門看護師」「老人看護専門看護師」の3つの領域の専門看護師が在籍する。

SGHキャリアラダーの4つの能力とは

看護実践能力

論理的な思考と正確な看護技術を基盤に、ケアの受け手のニーズに応じた看護を実践する能力。日本看護協会ラダーに基づき、「ニーズをとらえる力」「ケアする力」「協働する力」「意思決定を支える力」の4つの力からなる。

組織的役割遂行能力

業務を遂行する上で必要となる専門的な知識やスキルなどの業務遂行能力。要素となる力として「チームを運営する力」「地域に貢献する力」「創造し改善する力」の3つの力からなる。

自己学習・研究能力

専門職として自己の知識と技能を高め、さらに看護を科学的に追及する能力。要素となる力として「学び続ける力」「内省する力」の2つの力からなる。

基本的資質・態度

社会人として円滑な人間関係を築き、豊かな感性と倫理観を持ち看護専門職としての役割を自覚できる能力。要素となる力として「人と関わる力」「人を守る力」の2つの力からなる。

キャリア開発支援

自らキャリアラダーのチャレンジレベル認定にむけて、研修参加や認定課題に取り組みます。

院内教育

●教育目的

急性期医療、地域医療に対応した看護ケアを提供するための臨床実践能力の開発を行う。

●教育目標

日本看護協会ラダーに準じた「看護実践能力」と当院独自の「組織役割遂行能力」「自己学習・研究能力」「基 本的資質・態度」の4つの能力をラダーに沿って自己で研鑽し習得する。

●教育研修

「SGHキャリアラダーの4つの臨床実践能力」を育むために、ラダーレベル別、専門能力別研修やオンデマンド研修(ナーシングスキル・S-QUE)を活用した研修を実施しています。

院外研修・資格取得支援 (三重県厚生連のホームページへ移動します)

SGH教育プログラム

●教育プログラム

教育研修プログラム

※ スマホの場合は横にスクロールしてご覧いただけます

| 4つの能力 | レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | レベルⅣ |

|---|---|---|---|---|

| 看護実践能力 | 基礎看護技術 | |||

| 医療安全 | ||||

| 感染管理 | ||||

| フィジカルアセスメント | ||||

| 看護倫理 | ||||

| 看護過程(看護診断) | 看護過程(看護展開) | 看護過程(看護理論) | ||

| 看護に必要な医学的知識 | ||||

| コミュニケーションスキル | ||||

| 看護観・看護を語る会 | ||||

| 1次救命 | ||||

| 組織的役割遂行能力 | 災害研修 | リーダーシップ | 人材育成 | |

| フレッシュパートナー研修 | 教育担当者研修 | |||

| 地域看護 | ||||

| 自己教育・研究能力 | 看護研究計画書作成 | 看護研究発表 | ||

| 基本的資質・態度 | コミュニケーション | |||

| メンタルヘルス | ||||

| 看護倫理 | 臨床倫理 | |||

| 選択研修 | がん患者の看護(アビアランスケア・放射線暴露・化学療法) | |||

| 看護研究支援 | ||||

| アップデート研修 | 急変シュミレーション | 臨床教育 | オムツマイスター・プロ | 摂食・嚥下 |

| 院内認定研修 | 感染管理 | 創傷・褥瘡ケア | オストミー看護 | 摂食・嚥下障害看護 |

| 緩和ケア | 感染管理 | 創傷・褥瘡ケア | オストミー看護 | |

| マネジメント | メンタルヘルス・SーQUE動画(マネジメントコース)視聴・リフレクション研修 | |||

| IVナース研修 | ナーシングスキル動画視聴・演習・実技試験 | |||

新人看護師研修

新人看護師 1年の流れ

※スマホの場合は横にスクロールしてご覧いただけます

|

|

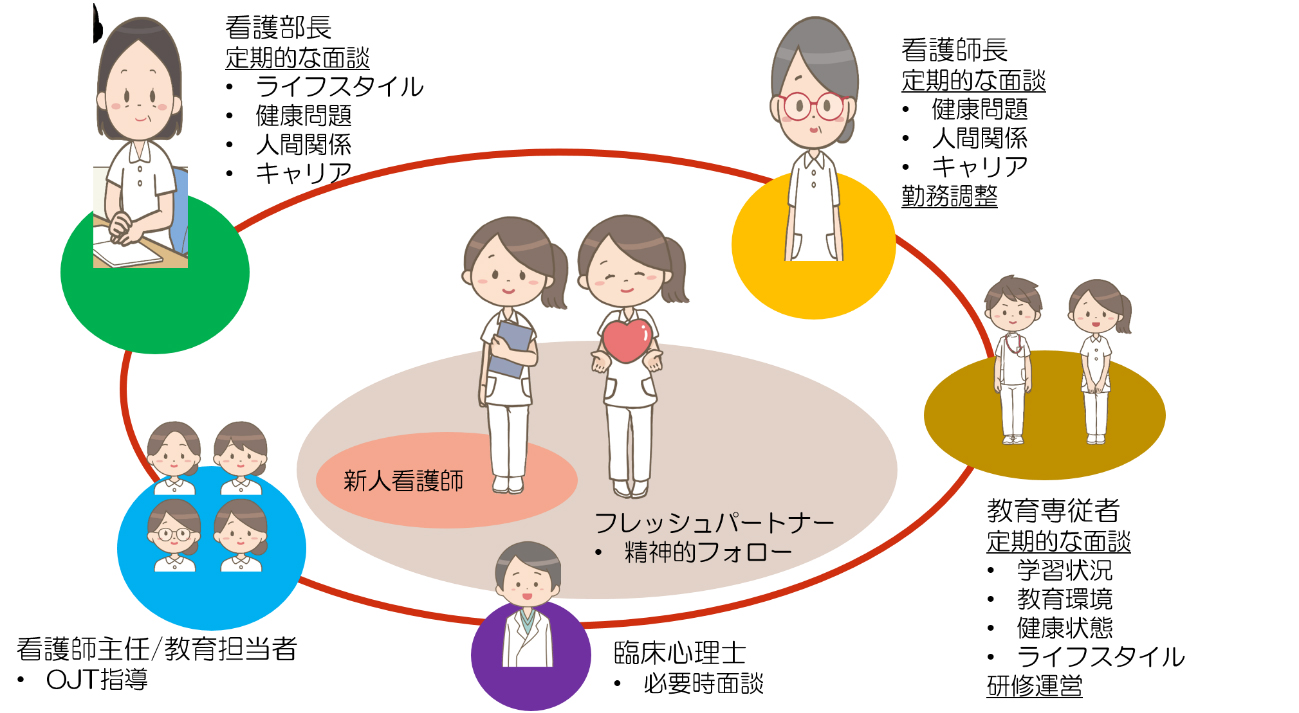

●新人のサポート体制

当院ではフレッシュパートナー制度を採用しています。

フレッシュパートナー制度とは、現場での指導役として3~4年目の先輩看護師さんが、新人看護師さんのメンタルーフォローを行う制度です。

当院には2人の教育専従者と専門の臨床心理士がスタッフの心のケアをおこなっています。特に入職後に不安を抱えやすいとされる時期にメンタルヘルスケア研修を開催しています。メンタルヘルスケア研修では、セルフコンパッションを取り入れたセルフケア能力の向上を目的とした講義や演習を行います。

●教育ツール

キャリアラダー能力別習得知識・学習内容一覧

キャリアラダーに連動した教育研修

e‐ラーニング(ナーシングスキル・SーQUEの活用)

メディカルオンライン・医書JPの活用

IVナース用血管君

心肺蘇生訓練用人形

新人看護師の声

(前期ローテーションを終えて)

前期ローテーションでは、シャドー研修が3日間あったので、看護師がどのような業務をしているのかを知ることができ、1つ1つ行なっていることの説明があったため1日の流れを理解しやすかった。小グループ演習で、手技の演習をすることで、手順を見直すことができ、病棟で自信を持ってケアに入ることができた。

院内認定制度

院内認定ナース制度

特定分野の専門的知識や技術を有する看護師を育成する制度です。STEPⅠ,STEPⅡで構成され、STEPⅠは専門的な知識や技術を身につけることを目標にしています。STEPⅡは、専門知識・技術のもと、所属部署内での実践かつスタッフ指導ができることを目標としています。

IVナース制度

日本看護協会の静脈注射に関する指針のもと、当院看護部でも患者に安全、安心な静脈注射を実施するための知識・技術の取得とレベルに応じた看護スタッフの育成を目的とし、看護師の能力に応じた段階的な教育指導プログラムを作成し、研修受講後、レベル別技能認定試験を実施し認定を行っています。全看護職員が技能レベルⅠ・Ⅱの認定を受けてもらい、それ以上の技能レベルは専門部署の特性に合わせて所属長の推薦により認定を受けることができます。

研修参加者の声